スイッチの種類と計画

照明器具や換気扇など、電気機器のオンオフを行うためにはスイッチを使用する。これら電気設備用のスイッチは、住宅から業務施設に至るまで、ほぼすべての建築物で使用される。手元スイッチも、住宅用のワイドスイッチや、遠隔操作を行うためのリモコンスイッチなど、多種多様なスイッチが存在し必要箇所に応じた選定が必要となる。

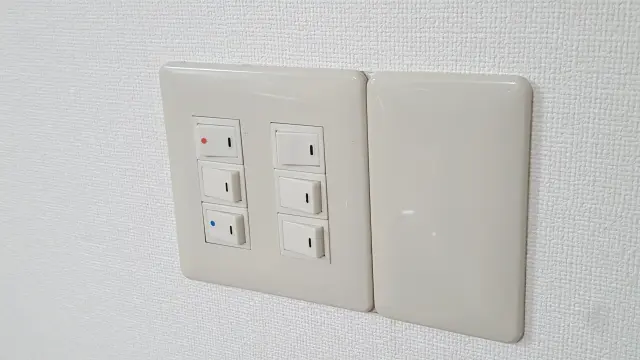

スイッチには数多くの種類があり、ランプが搭載されているものや複数場所でオンオフができる3路スイッチものなどがある。家庭用機器で電気スイッチといえばほとんどが照明用途であるが、照明の他に換気扇の運転などもスイッチによってオンオフしている。

ここでは、照明や換気扇の動作や電気機器を点灯・消灯させるための電気用スイッチの種類、計画方法を解説する。あわせてスイッチに付属するスイッチプレート、スイッチカバーの種類と選定方法についても解説を加えている。

スイッチの計画

照明や換気扇等を運転させるためのスイッチは、存在がわかりやすく、押し易く、押し間違えがないよう計画しなければならない。取付位置には細心の注意が必要である。照明用途など、毎日必ず使用するスイッチにおいて取付位置に不備があると、不便さが際立ってしまうため、使い勝手を優先して計画することが求められる。

スイッチの取付位置の基本原則

常時室内に人が居て、必要に応じてオンオフさせる必要がある場合にはスイッチを室内に設ける。倉庫など、室内に普段人がおらず、入室する際に点灯し退室時に消灯する用途の場合は、照明が点灯していることが確認できないため、室外に設けると良い。

照明のスイッチは入口部、主要動線の2点に注意して配置する。人がどう使うかを考えてスイッチを配置することを考え、扉を開けて暗がりを歩いてスイッチを探すような計画は避けなければならない。

スイッチは、扉の背面にならないように配置するのが原則である。扉の裏側にスイッチが配置されていると、オンオフするためには暗い状態の部屋に入り、一度扉を閉めてから操作するという不合理な配置となってしまい、運用上の大きな問題となる。

出入口が二箇所以上あったり、階段の上下フロアごとに照明スイッチを設ける必要がある場合、2箇所以上でオンオフできるように3路スイッチや4路スイッチを用いて計画する。人の動線や位置を把握し、使いやすい場所にスイッチを計画する。

スイッチの取付高さ

照明スイッチの一般的な取付高さは、住宅の場合、床から1.2mの位置を中心とする。オフィスビルなどの業務施設では、靴を履いた大人が操作することを前提としているため高さ1.3mを中心として利便性を高めているが、住宅内では靴を脱いでスイッチを操作することや、子供も操作するといった使い勝手の違いに対応するため、若干低めの位置となっている。

スイッチ取付の注意点として、スロープ部分や踏み込み部分にスイッチを設ける場合、操作想定場所が低い側なのか、高い側なのかを検証しなければならない。OAフロアなど、コンクリート面と仕上げ面に段差がある場所では、取付高さがフロア仕上げ分だけ高くなる。フリーアクセスフロア高さを加算した取り付け位置としなければならない。

スイッチの点滅方式

スイッチは点滅器とも呼ばれ、照明器具の回路を片切スイッチでオンオフする基本形のほか「照度センサーを内蔵して自動点滅する方式」「明るさの変化を検出する方式」「リモコンで遠隔操作する方式」など、多くの制御方式がある。

手元スイッチの設計・計画

扉入口付近に設置する壁付スイッチは、室内側のドアノブから200mm、ドア枠から150mmの位置に設置するのが一般的である。部屋に入るために扉を開け、すぐにスイッチに手が届くよう配慮する。ドアノブの反対側や、開いたドアの影になる位置にスイッチを配置してはならない。

常時人が居ない倉庫や物置、トイレでは、室内ではなく室外にスイッチを設ける。部屋の中に入らなくても、照明が点いているか消えているか判断できるので、消し忘れの発見に有効である。スイッチの状態をわかりやすくするため、スイッチをオンにした際に光る「オンピカスイッチ」を採用するのも一案である。

部屋の外にスイッチを計画する場合、倉庫の中で作業している人がいるのに、誤って照明を消すというリスクが考えられる。最近では、省エネルギーの観点から人感センサー付きの照明器具として「人がいる時だけ点灯し、退室したら自動で消灯する」という仕組みにしておくと、最低限の時間のみ点灯させることができ、消し忘れも防止できるため省エネルギーに寄与できる。扉を開けることで点灯させれば、使い勝手も大変良い。

柱部にスイッチを設置する場合の注意点

貸し事務所など、大部屋の内装に対し賃借人が内装設計をするような建築物では、柱の中心にスイッチやコンセントを設置するのを避けるのが良い。

柱は、会議室や休憩スペースなど、小部屋を仕切る場合に活用され、主に「間仕切り想定位置の中心」とされることが多く、スイッチが柱のセンター位置にあると、間仕切り壁の組み立てに干渉することがある。

スイッチの移設工事が発生し、余分なコスト発生の原因となるため、どうしても柱にスイッチを設置しなければならない計画では、柱の中心部ではなく、左右どちらかに寄せて設置することを検討すると良い。柱幅を1/3で分割し、そのいずれか片方に移動すると、間仕切りに干渉せず、かつ壁に近すぎるという不具合を防止できる。

スイッチの種類と特徴

片切りスイッチ

片切りスイッチは、1箇所の場所から対象負荷をオンオフさせるための電気スイッチである。照明器具をオンオフするスイッチとて最も一般的であり、家庭用に限らず業務施設でも広く普及している。パナソニック製、東芝製などが比較的入手しやすいメーカーである。タンブラスイッチという名称でも呼ばれている。

国内で片切りスイッチを取り付ける場合、右側を押すとオン、左側を押すとオフになるのが基本ルールであり、逆向きに取り付けないように注意する。スイッチ本体にメーカー名が刻まれていることが多いので、向きが逆さになっていないことを確認してから取り付けるようにすると良い。

スイッチを配線する場合「固定極に黒線を接続する」という昔からのルールがある。絶縁体でパッケージされた片切スイッチが普及してから、そのルールは厳密ではなくなったが、かつては、十分部が露出していた「ナイフスイッチ」という製品が使用されており、可動部分が充電部となると、手で触れる部分が充電部に近接して大変危険なため、固定されている部分を充電部とし、可動部分に白線を繋ぐのを基本としていた。

片切スイッチは固定極、可動極のどちらも絶縁されたパッケージの内部に収容されているため、どちらに接続しても高い安全性が確保されている。しかし、古くから電気工事をおこなっている経験者からすれば「固定極には黒線」という常識を順守していることも多いので、昔からのルールに基づいて施工をするのが安心ともいえる。

ワイドスイッチ

ワイドスイッチは、片切りスイッチを大型にして押しやすくした製品である。指で押すだけでなく手の甲や肘でもボタンが押せるため、手が塞がっていてもオンオフが容易である。操作面が広くて押しやすいが、強い力を掛け過ぎるとスイッチが戻らなくなったり、ツメが欠けてしまったりするので注意を要する。マンションや住宅では、電気スイッチにはワイドスイッチが採用され、現在の主流である。

ワイドスイッチの中には、スイッチ本体が取り外せるようになっており、リモコンとして照明のオンオフができる製品も販売されている。非常に便利な機能であるが、リモコンを紛失しないよう、管理に注意を要する。

プルスイッチ

引きひもを引くことでオンオフするスイッチである。住宅では和室のペンダントライトでの採用が多く、業務用では直付蛍光灯に引き紐を設け、使う場所だけ照明を点灯するという使い方ができる。

プルスイッチ付きの照明器具は器具内部に接点が設けられており、機器単体でのオンオフが可能である。古い市役所や庁舎の建築物などで見かけることが多い方式である。

照明から引き紐が多数下がるのは美観上好ましくないため、採用実績は少ない。省エネルギーを優先し、意匠性よりも機能性を優先する「工場」などであれば、大きな節電効果を得られる。

3路スイッチ

3路スイッチは、2箇所の場所から1つの対象負荷をオンオフするためのスイッチである。住宅の廊下や、入口が2箇所ある居室などで採用する。どちらのスイッチからでも照明をオンオフできるため、階段の上下階でひとつの照明をオンオフしたい場合も用いられる。

いずれの箇所からオンとオフが可能なため、消灯と点灯に方向性がない。そのため、片切スイッチと違いスイッチの片側への表示はされていない。

3路スイッチでは2箇所までのオンオフしかできない。3箇所以上の場所でひとつの回路をオンオフしたい場合、端部に3路スイッチを使用し、中継として4路スイッチを組み合わせる。

4路スイッチ

4路スイッチは、3路スイッチと組合せて使用し、3箇所以上の場所から1つの回路をオンオフするためのスイッチである。外見は3路スイッチと同じなので、背面にある回路図で判別する。

4路スイッチを組み合わせた回路では、回路構成は「3路-4路-3路」「3路-4路 … 4路-3路」というように、端部に3路スイッチを設け、中継用として4路スイッチを接続する。4路スイッチは、電圧降下や許容電流が許す以上、いくつ繋いでも問題ない。

遅れスイッチ

遅れスイッチは、スイッチを切状態にしても数十秒~数分に渡り、スイッチ内部機構がオン状態を継続するスイッチである。玄関の照明スイッチや、トイレにおける照明と換気扇の連動に用いる。

玄関ではスイッチをオフにすると、その瞬間に真っ暗になってしまいドアノブの位置がわからない。遅れスイッチを採用すれば、照明スイッチをオフにしても、一定時間はスイッチ内部の機構がオン状態を維持するので、ドアノブを掴みドアを開ける程度の時間、照明が点灯したままとなるため便利である。

照明と換気扇を同一回路としているトイレでは、使用後に照明をオフにすると消灯と同時に換気扇も止まってしまうため、臭気を排出するには不十分である。遅れスイッチを使用することにより、照明を消した後でも数分間は換気が継続するので、臭気の排出には十分である。

ホテルの客室照明でも遅れスイッチが採用される。ビジネスホテルでは、客室照明の点灯でカードホルダーにキーを差し込む事が多いが、カードキーを抜いた瞬間に照明をオフにせず、10~15秒は照明点灯を維持する。カードを抜いた後、ドアを開けるまでは照明点灯が維持され、ドアノブを安全に掴むことができる。

タイマースイッチ

タイマースイッチは、スイッチを入れると目盛に示された時間はオン状態を継続し、設定時間を経過するとオフとなるスイッチである。従来から、住宅の浴室換気扇ではタイマースイッチが使用されており、現在でも高い普及率を誇る。

24時間換気システムが普及し、浴室換気扇用のデジタルパネルスイッチを用いることもある。業務用施設では電灯盤内にタイマーやリレー、マグネットスイッチなどを組み込み、中央監視装置や照明制御盤でスケジュール制御を行うのも一般的である。

タイマースイッチは、タイムスイッチという名称で呼ぶこともある。詳細をタイムスイッチ・タイマースイッチの種類と特徴を参照。

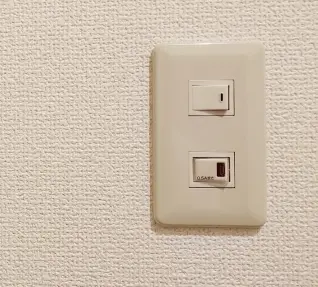

ほたるスイッチ(オフピカスイッチ)

ほたるスイッチは、オフ状態の際に内蔵ランプが光るスイッチである。暗闇に光る蛍をイメージして「ほたる」という名称が用いられている。オフピカスイッチとも呼ばれている。

ほたるスイッチをオンにすると、内蔵ランプが消灯する。部屋に外光が入らない暗い部屋や廊下などでは、スイッチの場所を探せないことがあるので、ほたるスイッチを採用することでスイッチの位置をランプで示す事が可能となる。

住宅では階段照明、廊下照明、トイレの廊下スイッチにほたるスイッチを採用することが多く、暗がりでスイッチを探すのが容易となる。

ほたるスイッチはLED照明と適合しないことがある。ほたるスイッチを使用した回路にLED照明を接続すると合、ほたるスイッチの電球に流れる微小な電流に照明が消灯しているのにもかかわらず、LED照明もぼんやりと点灯したり、点灯、消灯を繰り返すような不具合が発生する。LED照明がほたるスイッチに対応しているか、メーカーの公表資料などを用いて確認するのが良い。

オンピカスイッチ

オンピカスイッチは、オンにすると内蔵されたランプが同時点灯するスイッチである。換気ファンなど、照明以外の負荷と組み合わせて使用する。

照明は、スイッチをオンにすれば照明が点灯するので、スイッチが入っているかはすぐに判断できる。しかし、換気扇など、音があまり聞こえない電気機器の場合、付け忘れ、消し忘れをしてもすぐに気が付かない可能性がある。オンピカスイッチを採用することで、機器が運転しているか、ランプで判別できるようになるため便利である。

調光スイッチ

調光スイッチは、照明器具の明るさを調整できるスイッチである。調光可能型の蛍光灯、白熱電球、LEDランプの明るさを調整できるスイッチである。調光対応ではない電球型蛍光灯やLED照明は、調光スイッチを接続しても明るさを変えることはできず、ランプの破損につながるので接続してはならない。

白熱電球やハロゲン電球は、電圧を調整するだけで調光可能であるが、LEDや蛍光灯は仕組みが違うため、電圧を変えると寿命が著しく低下する。調光スイッチを100%設定にしても同様で、故障につながるのは変わらない。

電球型蛍光灯を調光するには、調光対応型の電球型蛍光灯を使用する。未対応の蛍光灯電球を調光した場合、電圧異常による寿命低下・ちらつきが発生し、場合によっては破損するので、適合した器具と電球を使用するべきである。

近年ではLED照明が幅広く普及し、調光機能付きLEDが安価に選定できるようになった。LED照明は調光の反応性が良く、白熱電球のように1~100%まで調光できる製品があるので、高い品質を確保できる。

調光器スイッチが設けられている回路は、以前使用していた調光スイッチの仕組みと、新たに交換するLED照明の調光スイッチの仕組みを整合させなければならない。LED照明と白熱電球の調光方式が違った場合、調光できず破損につながるため注意が必要である。

白熱電球は電圧を調整する「位相制御方式調光」の方式であり、配線器具を交換することなくLED照明を調光するには、LED照明も位相制御方式対応に対応した製品を選定しなければならない。

調光の方式や特徴の違いについてはPWM調光と位相制御調光の違いを参照。

人感センサースイッチ

人感センサースイッチは、赤外線センサーにより、人などを検知して動作するスイッチである。倉庫など普段使用しない部屋で採用すれば、消し忘れ防止を図ることができる。倉庫のほか、駐輪場やゴミ置場などでも人感センサースイッチを適用できる。人がいない間は自動で消灯できるため消し忘れもない。

人感センサースイッチは防犯用としても効果を発揮する。玄関灯に人感センサースイッチを組み込めば、深夜に玄関に不審者が近づいた場合、ランプを点灯させて威嚇できる。ピッキングなどを目的に近づく不審者は、明るく照らされるのを避ける傾向にあるので、高い防犯効果を得られる。

照明器具は突入電流に弱く、繰返し点滅を行うと寿命が著しく短くなる。人感センサーはその性質上オンオフ頻度が高くなるため、点滅に対して強化された照明器具を使用しなければ、すぐにランプが不点となる。

人感センサーを照明回路に用いる場合、点滅を強化した蛍光灯やLED電球を用いるのが良い。

タブレットスイッチ(カードキーセンサー)

専用のタブレットを抜き差しすることで、照明器具をオンオフする。ホテルの客室や専用会議室などで使用されており、消し忘れ防止に役立つ。

ホテルで一般的な手法として、カードキーやタブレットを差し込んだと同時に点灯する照明回路を設定しておけば「ウエルカム点灯」として、入口やベッドルームの照明器具を点灯させ、利用者への訴求性を高められる。

カードやキーを抜いても、数秒間は消灯しないようタイマー制御を組み込めば、消灯までの間に忘れ物を取り戻ったり、夜間であれば暗闇の中でドアノブを探すこともない。

下記はカードタイプのスイッチである。差し込むことで照明等の電源がオンとなる。

自動点滅器(自動点滅スイッチ)

スイッチを手動で操作することなく、周囲が暗くなれば自動でオンとなり、周囲が明るくなると自動でオフにするスイッチである。屋外の庭園灯や街路灯に広く使用されている。

自動点滅器を設置すれば、照明器具ごとに明るさを検出してオンオフが可能となるため、コストを低く抑えつつ、夜間照明を効率良く運用できる。

自動点滅器採用の注意点として、多数の自動点滅器を使用すると、植栽や建物の影、自動点滅器の汚れ方の違いなどを要因として、照明器具の点灯タイミングにばらつきが発生する。街路灯や庭園灯など、整然と並んでいる照明器具であれば、ひとつの自動点滅器で群管理することが望まれる。

防水スイッチ

屋外にスイッチを設ける場合に使用するスイッチは、防水スイッチとして区分されている。スイッチの前面を防水ゴムで覆った製品や、可動部を含めて防水化したものがある。

屋外に設置するスイッチは雨や湿気に晒されるため、屋内用スイッチをそのまま外部に設置すると、絶縁劣化による漏電事故の発生や器具にサビが発生するおそれがあるので、防水スイッチを採用するのが原則である。

雨が直接当たらない軒下などであっても、高い湿度によってスイッチの絶縁性能が劣化することが考えられるので、防水スイッチを使用するのが良い。

電気スイッチの交換は電気工事士資格が必要

壁などに取り付ける電気用スイッチは、電気工事士でなければ施工することができない。新築工事であれば電線の敷設や接続、接地工事など電気工事士が行うべき施工として適正に実施されるが、ユーザーが自由にスイッチを交換したいと考えた場合、スイッチ部分で配線を取り外す必要があるため、配線の再接続という部分で資格者による作業が必要となる。

スイッチプレートのみを意匠性の高い製品に交換するだけであれば、スイッチへの配線差し替えなどが発生しないため、電気工事士でなくても作業可能であるが、一般的な片切スイッチ(タンブラスイッチ)をワイドスイッチに交換するなど、スイッチそのものの変更を伴う工事は、電気工事士が電気設備技術基準や内線規程に基づいて施工しなければならない。