電気自動車とは

電気自動車は、電気駆動のモーターを動力源にしている自動車の総称で、車載の蓄電池から電力を供給してモーターを駆動させている。電気自動車はEV( electric vehicle )とも呼ばれている。

電気自動車は昔から遊戯施設などで使用されていたが、繰り返し充放電を行える性能を持ち、大電流による急速充電が可能なリチウムイオン電池が開発され、自動車分野における発展が進んでいる。

地球温暖化対策や、省エネルギー、CO2排出量の観点から、電気自動車が注目されており、国内での普及が急速に進んでいる。2つ以上動力源を持つ電気自動車として、ハイブリッドカーが以前から広く普及している。ハイブリッドカーも電池とモーターを持っている電気自動車の一種であるが、一部車種を除き外部電源から充電できない機種も存在した。

一般にEVと呼ばれる電気自動車は、内燃機関によるエンジンを一切持たず、100%電気のみで駆動する電気自動車として開発されており、日本国内ではトヨタ自動車、日産自動車、三菱自動車工業などが代表的である。日本国外の電気自動車も幅広く販売されており、テスラやアウディ、ジャガーなど数多くのメーカーが参入している。

EVは、モーターの駆動を含む全ての電装品を「電気エネルギー」で賄う仕組みとなっており、従前のからある内燃機関を搭載していない。従来、電気自動車は20~30kWhの電池容量を持つに留まり、フル充電であっても100km~160kmの航続距離を持っている車種が多かった。

近年は電池容量が60kWh~70kWhまで大容量化したため、400kmを超える航続距離を持つ電気自動車も一般化している。ただし、スピードを出すほど、またはエアコンを強運転等で使用するほど電力消費が激しくなり、航続距離が短くなることに注意を要する。

なお電気自動車は、外部電力によって充電する必要があるため、電気自動車充電器の計画が不可欠となる。2022年時点で電気自動車充電器の公共用は2.9万基が整備されており、その内0.8万基が急速充電器であるとされている。詳細は充電インフラ整備促進に関する検討会 事務局資料を参照されたい。

電気自動車の充電システム

電気自動車の充電器は、単相100V・200V、動力200Vの3種類が一般的に普及している。100kWや150kWといった超急速充電器の場合は三相400Vを計画することもあるが、特殊仕様につきあまり普及していない。

一般家庭であれば、住宅内に単相100Vや200Vが整備されている事が多く、電源を得るのは容易である。自宅の駐車場に電気自動車充電器または充電用コンセントを設置すれば、簡単に充電場所の確保が可能となる。

電気自動車を充電するためには、専用の充電設備(充電器またはコンセント)を設置し、一次電源として「単相電源」または「三相電源」を供給するよう計画しなければならない。一般家庭では単相電源しか用意できないため、数時間かけてゆっくりと充電する「単相電源」の方式を優先的に計画する。

一般家庭用の電気自動車充電は、充電時間を夜間~深夜にかけて、8~12時間程度を確保できるため、1~2kW程度の小さな電力であっても、翌日使用する分の電力を蓄電することに支障ない。よって、急速充電を考える必要はなく、単相100Vまたは200Vの製品で計画するのが合理的である。

対して業務施設やサービスエリアでは、利用時間が比較的短く、高速で充電できる「三相電源」の充電器を設置することも検討可能である。商業施設等では2~3時間の利用時間になることが想定されるため、出力の小さな電気自動車充電器では、実用的な充電量に至らないことも想定されるため、1kW程度の小出力の製品では使い勝手が悪くなることも想定される。

パブリック用の電気自動車充電器では3kW~6kWの製品が広く販売されているため、計画することで利便性が高くなり、これを来客の販促に活用するといった事例も多くなっている。

充電速度による充電器の違いと注意点

電気自動車充電器は、充電速度により「普通充電」「急速充電」に分類されており、大電力を得ることが困難な家庭用、小規模事業所用では普通充電器を設置する。大電力を得られる公共施設では、短時間で充電できる急速充電器を設置できる。

普通充電のうち、単相200Vを用いて出力を高めた「倍速充電」と呼ばれる区分もあり、パブリック用として利用することも可能である。

急速充電器は、30kWhを超える大型蓄電池を30分以内で80%まで充電するという特性上、極めて大きな電力を必要とする。30分で80%まで充電できる急速充電器は、消費電力が50kW以上という大電力にて設定されており、低圧受電建物のような小規模建築物での選定は合理的ではない。

高圧受電の業務施設であることを前提に、瞬時に最大電力が50kW増えることが許容できる計画としなければならず、受変電設備を整備するイニシャルコストと共に、契約電力が高くなることによる基本料金の増加といったランニングコストについても、十分検討しなければならない。

単相電源による電気自動車の充電

200Vまたは100Vの単相電源で電気自動車を充電する方法について解説する。約50kWhの電池容量をもつ電気自動車は、1kWのコンセントでは50時間もの時間が掛かるため、翌日になっても満充電にならず効率が悪い。よって200V(3kW)の電力で充電するのが一般的な計画となる。

自宅で8時間程度充電すれば、3kW出力であれば24kWh程度の電力を蓄えることができるため、街乗り等では大きな問題にならない。一般的に、1kWhの充電で7km程度の距離を走ることができるとされている。

家庭用の電気自動車においては、充電することができる時間を長く得ることが可能なため、単相電源による充電器を用いて、夜間から深夜にかけて継続的に駐車できる環境に適している。

家庭用としては1~3kWという比較的大きな電力を、8時間以上に渡って使用するので、エアコンや調理といった日常の電力需要と時間が一致してしまうと、ブレーカーが働いて停電してしまうといった問題につながるおそれがあるため、充電時間と生活時間をずらして計画するのが良い。

単相電源での充電は、プラグ先端をコンセントに接続し、自動車側の充電ポートに接続するという単純なものである。前述したように、充電には大きな電力を長時間使用するので、深夜など、他の電力需要と重ならない時間帯に充電する「タイマー充電」が一般的に行われる。

100V充電用コンセントは、一般の家電製品でも使用されている平刃の15A接地極付きコンセントであるが、200V充電用コンセントの場合、いくつか種類があるので、コンセント側が接続可能か確認するのが良い。従来は、回転ロック機構の引掛型20Aコンセントであるが、安全面から差し込むだけでプラグがロックされる、プラグロック機構の平刃20Aコンセントが広く対応されている。

なおマンションや戸建住宅、業務施設の駐車場においては、メンテナンス用のコンセントを充電器に流用するのは避けるべきである。そもそも共用電源として計画されているコンセントは計量されていないこともあるが、雑用として設計されているコンセントは、周囲に複数ある雑用コンセントと共用しており、大電流を使用する想定がされていないため、掃除機や充電工具等の利用でブレーカーが落ちてしまうことも考えられる。

また、ロック機構も整備されていないため、大電流・長時間という過酷な充電環境にあっては、接続部の異常加熱といった自己の原因になりやすいため、ロック機構を備えた充電専用コンセントを使うことを推奨する。

動力電源による電気自動車の充電

10kW以上の出力を持つ、急速充電機能を持つ充電器は、単相電源での電源供給ではなく動力電源が必要となる。単相電源では電流値が大きくなり過ぎ非効率であることから、メーカーも10kW程度を境界として動力仕様の充電器を製作している。

高出力な製品では30分程度の充電時間で、電気自動車バッテリーを80%程度まで充電できるため、急速充電器を稼働させるための電力インフラは構築負担が大きく、十分な検証が必要となる。

特に50kW以上の急速充電器は、サービスエリアやパーキングエリアなど、中距離や長距離を運転するユーザーのニーズに対し、20~30分といった短時間での充電が可能なシステムを提供する場合に採用される。

動力電源を用いた急速充電器は、普通充電の20倍を超えるような超高速度で充電できる大容量充電器で、30分という非常に短い時間で、バッテリ残量警告灯が点灯した電気自動車の蓄電池を、80%以上まで一気に充電できる製品も存在する。

しかし、急速充電器は消費電力が非常に大きいという問題がある。動力電源は49kWを超過すると高圧受電による電源供給が必要となるため、イニシャルコストが非常に大きい。

すでに大容量の受電設備を備えた業務施設であっても、急速充電器を新設するには充電時に掛かる大きな電力を処理できる高圧ケーブル、変圧器、幹線の確認が不可欠であり、さらに基本料金の基準となるデマンド電力を押し上げてしまうため、イニシャルだけでなくランニングコストの増大にも注意を払わなければならない。

中速度の電気自動車充電器

中速度の充電器は、急速充電器の低容量版として生産販売されている動力電源の電気自動車充電器で、普通充電の10倍程度、急速充電器の1/2~1/3程度の速さで充電できる、中間出力の電気自動車用充電器である。

名称が示す通り、充電時間は急速充電器よりも遅いが、急速充電器と比較した消費電力を半分以下に抑えられるため、幹線ケーブルや変圧器といった施設側の電気設備の負担を軽減できる。

サービスエリアなど、充電車両を数多く対応したい場合には少々不適であるが、ショッピングセンターやスーパーマーケットなど、利用時間が1~2時間以上確保できる用途であれば、十分に充電可能である。通常、ショッピングセンターでを利用するユーザーが30分以内で出庫することは考えにくく、充電速度を落とした充電器であっても、十分な充電時間が確保できる。

急速充電器を整備のと比較し、受変電設備や幹線設備の負担が軽減され、かつデマンドによる基本料金への影響も小さく抑えられるため、比較検討の上提案することが望ましい。

電気自動車の充電に必要な電力と電気代

電気自動車充電器の充電は、消費した電力が電気料金となる。急速充電器を使用した場合に、60kWhの蓄電池を搭載した電気自動車に対して、10kWhから50kWhまでの「40kWhの充電」を行った場合を計算する。

急速充電器を高圧受電の施設で使用した場合

多くの計算条件を省略・簡略化し、単純に「急速充電器を用いて40kWhの充電を行った」として計算する。実際の充電運用では、フル充電になる5~10分前に、充電器出力を少しずつ弱めることで、電気自動車側の蓄電池に過度の負担を与えないような充電設計がなされている。また、充電対象車両によっては80%充電で一旦停止し、再度フル充電の再充電開始を指示しなければならないこともあるため、車両による違いについて理解しておく必要がある。

40kWhの必要消費電力を、従量電力単価を30円/kWhにて計算する。

- 40[kWh] × 30円/kWh = 1,200円

結果、10kWh→50kWhまで充電するための電気料金は、電気料金は1,200円程度が予測される。

200Vの倍速充電器を家庭で使用した場合

同様に、家庭用の電気自動車充電器で、40kWhを充電する計算する。家庭用電力は東京電力エナジーパートナーのスタンダードS等が候補と考えられるが、平均的な金額として36円/kWhで計算する。

- 40[kWh] × 36円/kWh = 1,440円

結果、充電電気料金は1,440円となった。従量料金体系は、1段、2段、3段と、使用量に応じて割増されていく計算方式となっているため、多量に電力を使っている場合の単価は40円を超えるため注意されたい。

ガソリン車と電気自動車の燃費比較

ガソリンを用いた普通常乗用車の燃料費と、電気自動車の充電費用を比較する。

ガソリン車の燃費を「20km/L」と仮定し、ガソリン「1Lあたり170円」の販売価格として比較する。電気自動車は1kWhあたり7km程度走行可能であるとし、15kWhの消費で100kmの走行する場合を計算する。

- ガソリン車:(100[km] / 20[km/L]) × 170[円/L] = 850円

- 電気自動車:(100[km] / 7[km/kWh]) × 36[円/kWh] = 514円

計算の結果、電気自動車を充電する電気料金は、ガソリンの価格を下回ることとなった。当然ながらガソリン車の平均燃費が悪化するほど金額が大きくなるため、比較対象の車両の特性に応じて数値を変更し、参考として利用されたい。

電気自動車充電器の電気設計

普通充電器の一般的な注意点

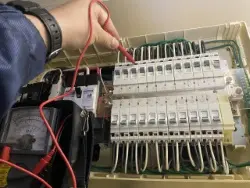

普通充電器は単相100Vまたは200V電源から供給し、定格電流は20Aを標準とし、20A以上の漏電遮断器から電源供給を行う。自動車の充電という特性上、屋外に設置される電源設備という位置付けであるため、感電防止の機能は欠かせない。

充電時には、ほぼ定格一杯の電流が流れるので専用回路とすべきである。電源ケーブルはVVF-3C 2.6mmやCV-3C 3.5sqなど、十分な許容電流値を持つものを選定する。接地工事は電気設備技術基準に基づき、D種接地工事を行う。

充電器の設置場所は屋外になることから、盗電防止も考慮すべきである。誰でも手が届く場所にコンセント類があると、電気を使われてしまうおそれがあることから、充電用コンセントの本体に施錠可能な製品とするか、常時通電することを避け、オンオフ可能な回路にするのも一考である。なお分電盤のブレーカーで日々オンオフするのは、ブレーカーの劣化を促進するので推奨されない。

利用しやすいコンセントの取付高さ

充電用コンセントは、電気自動車の充電口の位置、ケーブル長さ、水跳ねによる漏電被害などを考慮し、地上高さ1mの位置に設置するのが一般的である。メーカーでは、90cm~120cmの高さを推奨しているため、メーカーの施工要領書を参考にすると良い。

積雪のある地域など、積雪量によって地上高さが変動する場合は、さらに高い位置への設置も検討する。一般的な屋外用コンセントのように高さ50cmの位置に設置すると、抜き差しをする位置の低さから毎日利用では腰の負担となるため、高い位置とするのが望ましい。

急速充電器の一般的な注意点

急速充電器は、動力200Vや400Vの電源から供給するのが基本となるため、業務用施設での利用が前提となる。一部の中速度の充電器では単相電源からの供給もあるものの、基本的に動力電源を必要とするものと考えるべきである。

10kW~50kWの大電力を必要とする製品のため低圧需要家での設置は難しく、ほとんどの場合は高圧受変電設備からの供給となる。高圧受変電設備を設置する場合、電気主任技術者の選任、保安規程の届出など、運用コストに大きな影響を及ぼす。

また充電器には接地を施す必要があるが、300Vを超える直流の電圧を発生させる場合、10Ω以下の接地抵抗値を確保したC種接地工事が必要になるため注意を要する。また普通充電器、急速充電器のどちらを施工する場合も、電気工事士の免状所持者による工事が必須である。