変圧器とは

交流電源の電圧を上昇させたり、降下させたりするための装置を変圧器と呼ぶ。電力会社の発電所から供給される電力は、損失を少なくするため、超高圧にまで電圧が高められている。この電圧は66,000Vなど非常に高く、そのままでは一般家庭で使うことはできない。いくつかの変電所に設置された変圧器を経由し、少しずつ電圧を下げ、都市部では「6,600V」まで電圧を落とす。

6,600Vまで落としても、まだ使用に適した電圧ではない。高圧のまま使用する電気機器は、業務用の大型電動機やヒーターに限られ、一部の大規模施設を除いてほとんどない。家電製品や各種電気機器の電圧に適した、低圧にまで変圧しなければならない。

変圧器による電圧変換の仕組み

変圧器はケイ素鋼またはアモルファスの鉄心と巻線で構成されており、交流電力を受け電磁誘導作用によって電圧を変えている。鉄心に二つの巻線を巻き、一方の巻線に交流電圧を印加すると、鉄心内部に交番磁界が発生し、電磁誘導により他方の巻線に交番電圧を発生させる。一つの回路から交流電圧を受け、変成した電圧を他の回路に供給するが、周波数を変えることはできない。

変圧器の構造

変圧器の材質はケイ素鋼によるものが一般的であり、建築物の電気設備用として使用するほとんどがケイ素鋼である。ケイ素の含有率が4%程度、厚さ0.35mmのケイ素板を積み重ねた積層鉄心が使用されている。

特に高い省エネルギー効果を要求された場合には、無負荷損の小さな「アモルファス変圧器」という選択肢があるが、価格が高いためあまり採用されていない。

変圧器は磁気回路を構成する鉄心と、電気回路を構成する巻線で構成されている。電力用に使用される変圧器は、巻線を冷却のために絶縁油で満たした油入変圧器が広く普及している。防災の観点から、油を使用しない製品も使用されており、乾式変圧器またはモールド変圧器と呼ばれ、病院やオフィスビルなどで普及している。

変圧器の一次巻線に加えられた電力は、損失によって熱に変化する。熱は劣化につながるため、外部に拡散させなければならず、冷却装置が設けられている。

油入変圧器の場合、絶縁油を自然対流させて冷却する方式と、強制循環させて冷却する方式がある。モールド変圧器の場合、油を使用する代わりに、シリコンワニスを塗布したガラス巻線などを用い、温度上昇の限界を高くとれるようにしているため、冷却装置を持っていない。

変圧器を構成する巻線と鉄心の配置により、内鉄形と外鉄形に分類される。内鉄形は鉄心の周りに低圧巻線を配置し、その周りに高圧巻線を配置する同心円配置となる。鉄心より巻線が多くなり、銅機械となる。

外鉄形は巻線の周りに鉄心を配置しており、鉄心の周りに低圧巻線・高圧巻線を交互に配置している。巻線より鉄心が多くなるため、鉄機械となる。

周波数違いによる使用可否

東日本と西日本は周波数が違うため、選定時には注意が必要である。変圧器の特性上、東日本用の50Hz対応変圧器は60Hzの西日本で使用できるが、逆は使用不可能である。

50Hz用仕様の変圧器を60Hz地域で使用した場合、励磁電流や無負荷損失が減少して効率が良くなるが、短絡インピーダンスの増加や、電圧変動率の増加という変化を起こす。

過負荷・短絡保護

変圧器の保護は、過負荷に対する保護と、短絡に対する保護を考える必要がある。過負荷の継続や短絡電流が流れる事故が発生すると、変圧器を構成している巻線が過熱され、絶縁の劣化や内部故障の原因となる。

過負荷に対する保護には「変圧器に流れる異常電流を検出して電路を自動遮断」と「変圧器本体の内部温度を計測し、規定の数値以上になった瞬間に警報発報」の2つがある。

変圧器に大きな衝撃と被害を与える「短絡事故」に対しては、過電流継電器によって動作する高圧遮断器や、変圧器一次側に設ける限流ヒューズを用いて保護する。

保護を確実に実施するため、設置した変圧器に適合した保護装置を設けなければならない。変圧器の内部保護を行う保護装置として、比率作動継電器、過電流継電器、地絡継電器、限流ヒューズなどがある。

励磁突入電流

通電していない変圧器に電圧を印加したとき、変圧器の鉄心の磁束が飽和し「擬似的な短絡状態」になる現象である。瞬時的に定格電流の10~15倍を超える大電流が流れ、定格電流値に推移するまで数秒の時間を要する。

励磁突入電流は電源投入時だけでなく瞬時電圧低下時であっても発生する。電源投入後の運用中にも、励磁突入電流を原因とした事故のおそれがあるので、保護協調や遮断器の開放を検討しなければならない。

過電流継電器(OCR)を設計する場合、励磁突入電流を事故による短絡電流と誤認して遮断器や継電器が動作しないよう、協調が得られた保護設定を決めなければならない。

- 短絡電流 > OCR瞬時要素設定値 > 励磁突入電流

という関係になるように、過電流継電器の動作電流値を設定する。

最新の過電流継電器では、短絡電流に含まれる高調波成分と励磁突入電流に含まれる高調波成分を比較し、励磁突入電流では検知させない「ファジー推論」という仕組みを利用した製品も開発されている。

保護協調の考え方は先に記載した「短絡電流で動作し、励磁突入電流で動作しない」ことが原則である。継電器の特殊機能に頼らず、電流の大小を用いて保護協調を取ることが望まれる。励磁突入電流に含まれる高調波成分も常に一定ではないため、機能が活かせない場合も考えられる。

励磁突入電流の計算

励磁突入電流は、変圧器の定格電流の10倍とし、設置した変圧器ごとに計算して全てを累計した電流値を0.1秒時点としてポイントし、この電流値でOCRが瞬時動作しないように整定すれば保護協調が成立する。

この手法は変圧器の励磁突入電流を全て「0.1秒に対して10倍」と設定しているため、変圧器ごとの特性を全て無視しており安全側の結果となる傾向にある。

変圧器それぞれの特性を考慮して励磁突入電流を算出する場合、メーカーから納入する励磁突入電流の「波高値」「時間ごとの減衰曲線」を受領し、設置する変圧器ごとに励磁突入電流を算出して、保護協調曲線にプロットしていく必要がある。

過電流継電器の最短動作時間は、一般的に0.03秒から発生する。0.03~0.1秒の間、励磁突入電流のプロットが過電流継電器の動作特性カーブを超過しなければ、保護協調に大きな問題はない。

変圧器容量の10倍を0.1秒とする方法は比較的大きな電流値が算出されるため、過電流継電器の設定値が大きくなりがちである。

限時要素と瞬時要素による保護

変圧器に発生する故障は「過負荷」「異常過熱」などがある。過負荷は通常使用している変圧器に負荷を接続し過ぎたり、需要率の見通しが甘いことで発生しやすい。短絡とは違い、電流値が定格電流を長時間に渡って超過することになるが、すぐに変圧器が故障することはないものの、温度上昇を伴ってしまう。

変圧器に致命的な損傷を与えるのは、母線やケーブル、負荷が短絡することで発生する短絡電流である。短絡電流は変圧器に熱負荷と衝撃を与える大きな事故であり、ヒューズや真空遮断器を用いて即時遮断しなければならない。変圧器の一次側に開閉用となるLBSやPCSを設け、限流ヒューズを搭載して保護するのが一般的である。

長時間に渡る過電流が流れる状況では、変圧器温度が上昇し続けるため危険である。過電流継電器により高圧遮断器を動作させて保護を行う必要がある。長時間に渡る過電流に対する変圧器保護は、限時要素を用いる。

限時要素による保護の場合、変圧器定格電流の120%~150%に設定し、始動電流や励磁突入電流で動作しないことを確認する。変圧器に過負荷電流が流れると、内部の巻線や絶縁紙に損傷を与え、致命的な絶縁劣化などを引き起こすので、設定値には十分な注意が必要である。

瞬時要素は短絡や突入電流など、瞬間的な大電流に対して継電器を動作させるもので、短絡や突入電流による損傷から電路を保護する。

瞬時要素は、短絡電流で確実に動作するように設定する。変圧器に電圧が印加された瞬間に発生する「励磁突入電流」をメーカー資料によって確認し「短絡電流 > OCR瞬時要素設定値 > 励磁突入電流」という関係が成立するよう、保護協調を検討しなければならない。

複数の変圧器を同時投入すると、突入電流が重なり合い、受電点など上位の高圧遮断器を動作させるため注意が必要である。励磁突入電流の方が大きいと、変圧器を通電した瞬間に高圧遮断器が動作する。

温度上昇に対する保護

変圧器の温度が異常に上昇すると、鉄心や巻線が損傷するほか、絶縁紙が過熱によって劣化するなど絶縁性能の劣化が進行する。油入変圧器の場合、本体に警報接点付のダイヤル温度計を付属し、絶縁油の温度を計測するのが基本である。

モールド変圧器の場合は絶縁油がないため、コイル付近の温度を測定する。どちらの変圧器であっても、設定値を超過した場合には電気管理者に警報を発信したり、換気ファンを運転して強制冷却させるといった対応が行われる。

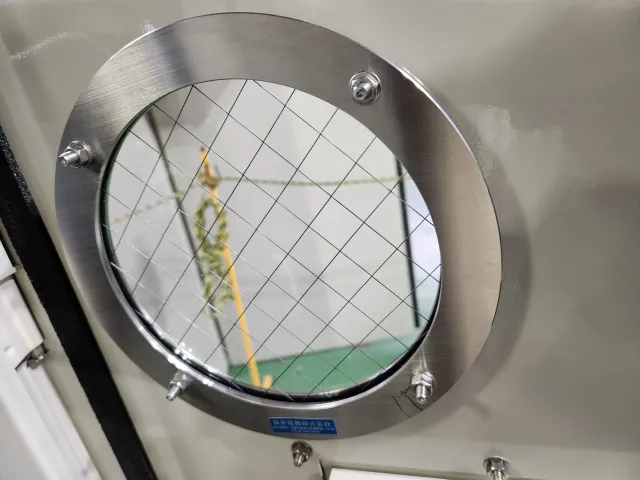

変圧器温度は日常点検項目として重要である。日々のメンテナンスを容易にするため、キュービクルの前面扉を開放せずに温度を確認できるよう、ダイヤル温度計の前面に測定窓を設けると良い。

特別高圧変圧器の保護

特別高圧変圧器の保護は、通常の高圧変圧器の保護にいくつか設備が付加される。窒素密封形油入変圧器の場合、衝撃ガス圧継電器を使用し、窒素ガス圧を検出する。コンサベータ形油入変圧器の場合、衝撃油圧継電器やガス検出継電器を使用し、油圧変化を検出する。

比率作動継電器

比率作動継電器は、特別高圧変圧器の内部故障検出に広く使用されている継電器で、変圧器の一次側と二次側に変流器をそれぞれ設け、内部故障が発生して電流に異常が発生した場合、発生する差電流を検出して警報を発信する。

外部短絡による異常電流や電圧によって差電流が発生し、比率作動継電器が動作する。これを防止するため、抑制コイルによって不動作領域が調整されている。

結線方法による発生電圧の違い

変圧器は、一次側の電圧と二次側の電圧、中性線の有無などによって、結線方式が多数存在する。変圧器の結線方式は、要求する電圧、位相角、中性点の有無、高調波の影響有無に応じて選択し、合理的な機材を計画しなければならない。

小規模施設で三相200Vの動力を得るには「スタースター(Y-Y)結線」を用いれば良いが、大容量の変圧器では高調波の漏洩が問題になるため、Y-Y結線は適していない。一次側または二次側の結線をデルタとして、高調波電流を循環させるといった工夫が必要となる。

ここでは、一般的な建築設備で用いられる設備用変圧器の、代表的な結線方法と特徴を紹介する。

スタースター結線(Y-Y結線・星形-星形結線)

6,600V/210Vの設備用変圧器として一般的な結線方法である。変圧器容量が50kVA以下の場合に使用するのが原則である。デルタ結線が存在しないため、第三調波がそのまま付近に流れてしまい、周囲で通信障害等が発生するおそれがあるので大容量での採用は避けるべきである。インバーター機器はできる限り接続しないことが望まれる。

変圧器結線の接続記号は「Yy0」と表記する。一次側Y(スター)、二次側(スター)、位相変化は「0度」である。

スターデルタ結線(Y-△結線・星形-三角結線)

6,600V/210Vの設備用変圧器として一般的な結線方法である。第三調波がΔ結線内部を循環するため、線路に流れ出ないことと、二次側に中性点が出ていないことが特徴である。二次側が低圧の場合がほとんどであり、この場合は三相の内の1端子に接地をして良いと定められているので、B種接地線を二次側の端子のひとつに繋ぎ込む施工となる。

設備計画では、3Φ6,600Vの高圧系統から3φ200Vを確保したい場合に使用される。415Vを二次側に確保したい場合は、スターデルタ結線にすると混触防止板対応が必要になる上に、対地電圧がそのまま415Vになるため望ましくない。また750kVA以上の大容量となる場合、変圧器メーカーは標準設計品として500kVAまでをスターデルタとし、750kVA以上をデルタデルタ結線とするのを基本としている。

変圧器結線の接続記号は「Yd1」と表記する。一次側Y(スター)、二次側(デルタ)、位相変化は「二次巻線が一次巻線より30度遅れ」である。

デルタスター結線(△-Y結線・三角-星形結線)

6,600V/415Vの設備用変圧器として一般的な結線方法である。二次側がスター結線なので中性線を接地できる。二次側の中性線を接地することで対地電圧が 1/√3 になる。

415Vを二次側で確保したい際にデルタスター結線の変圧器を使用すれば、対地電圧が 415 / 1.73 = 231V とできるため、対地電圧300V以下に抑えられ安全性が高い。

変圧器結線の接続記号は「Dy11」と表記する。一次側Y(デルタ)、二次側(スター)、位相変化は「二次巻線が一次巻線より30度進み」である。

デルタデルタ結線(△-△結線・三角-三角結線)

6,600V/210Vの設備用変圧器のうち大型変圧器の結線方法として一般的である。一次側と二次側をデルタ結線にすることで、相電流を1/√3に抑えられ、導体太さを小さく設計できる。デルタ結線はスター結線と比べ巻線が大きくなる。

50kVA~750kVAまでは、スターデルタ結線とすることで導体が太くても巻線が少ないため安価となるが、750kVAを超えると、巻線数よりも導体太さの方がコスト増となるため、メーカーの標準品では750kVAを境界として、スターデルタ結線とデルタデルタ結線を使い分けている。

変圧器結線の接続記号は「Dd0」と表記する。一次側Y(デルタ)、二次側(デルタ)、位相変化は「0度」である。

V-V結線

単相変圧器二台を結線し、三相変圧器として使用したい場合に行う結線方法である。この結線方法では、単相変圧器の全容量に対して86%程度までしか利用できない。

V-V結線は、3台の変圧器を組み合わせてΔ-Δ結線で運用している変圧器で、事故によってV-V結線になる事例が多発している。変圧器の引出線が緩み、外れによりV-V結線状態となってしまい、欠相状態にもならず、電動機や電灯も問題なく稼働してしまうことから事故検出が難しく、軽負荷運転の場合は気が付かないこともある。

Δ-Δ結線の変圧器を全負荷運転している場合、変圧器稼働中に結線が外れると、残った2台の変圧器が過負荷運転になってしまい、異常発熱による焼損事故になるおそれがある。

スコット結線

三相電源から二組の単相電源を得る場合に使用する結線方法である。大容量の単相負荷を使用する場合に採用されることが多く、主に非常電源を供給するための専用変圧器として採用される。

通常、三相電源の内2本から電源を確保すると不平衡となるが、スコット結線とすれば、三相から単相負荷を二系統に分割できるため、単相負荷を均一に接続すれば不平衡を防止できる。高圧の非常用発電機から単相負荷に電源供給する場合、単相変圧器を単機で接続すると不平衡が発生し、発電機の能力を十分に発揮できないためスコット変圧器を用いる。

スコット結線変圧器の二次側には2つの出力端子を得られ、それぞれ単相3線式、または単相2線式の電源を取り出せる。ここで、スコット結線変圧器の一次側を完全に平衡させるためには、2つの出力端子の負荷を平衡させなければならない。交流2組の位相差は90°となり、負荷平衡時の利用率は86.6%となる。

50kVAのスコット変圧器を使用する場合、25kVAの負荷が使用できる端子を2つ取り出せる。各々の端子の負荷を同じにできれば、一次側の系統は平衡する。2つの端子のうち、片方だけを使用することは可能であるが、その分だけ一次側に不平衡が発生する。

スコット変圧器は、主座となるコイルとT座コイルで構成されており、電気鉄道分野では単相変圧器2台を用いた構成も見られるが、建築設備分野では1台の変圧器内に主座とT座を組み込んだ構成が一般的である。

各種変圧器メーカーが通常設計を行なっているラインナップは、10~150kVAまでと小容量に限られており、200kVAなど大容量の製品は標準設計外として特注扱いとされる。

異容量V結線

三相電源と単相電源を同一変圧器から供給する方式で、灯動共用方式とも呼ばれている。三相負荷を供給する相を専用相、三相負荷と単相負荷を供給する相を共用相と呼ぶ。

単相変圧器2台で電源供給が可能なため、安価で経済的な設計が可能となるが、高圧側の不平衡を発生させるおそれがあるため、高圧側の結線に注意が必要である。

並列運転の条件

変圧器に接続する負荷の増大や負荷変動に対して柔軟な対応ができるように、変圧器を並列に接続することで並列運転できる。一次二次定格電圧が等しいことはもちろん、極性が等しいこと、各変圧器のインピーダンス電圧が等しいこと、%抵抗と%リアクタンスの比が等しいことなどが並列運転の条件となる。

- 極性の一致

- 巻数比の一致

- %インピーダンスの一致

- 巻線抵抗と漏れリアクタンスの比が一致

- 相回転が一致

- 角変位が一致

油入変圧器の特徴

特別高圧から高圧、高圧から低圧への変圧用として幅広く普及している設備用変圧器で、巻線の冷却に絶縁油を用いる。

建築設備用の高圧仕様変圧器では、30~1,000kVAの製品が広く用いられるが、特別高圧の変圧器では2,000~10,000kVA、20,000kVAを超える大型の変圧器も製作可能であり、広く普及している。

建築設備分野で広く普及している変圧器は、ほとんどが「油入自冷式変圧器」である。単純に「油入変圧器」とも呼ばれる。変圧器の内部を絶縁油で満たし、絶縁油内に鉄心を収容することで、放熱と絶縁を兼ねた構造となっており、高い放熱性と低コストを両立している。

絶縁油は可燃物であり、消防法に規定された「危険物」として扱うかどうか、所轄消防との協議が必要となる。「電気設備冷却用」としての油であり、かつ密閉されたタンクに収容されているため、危険物としては対象外とできることが多い。ただし、一定規模以上となれば、固定消火設備を設けるよう要求される。

油入風冷式変圧器

大規模・大容量の変圧器を製作する場合、自冷式では冷却効率に限界があるため、ファンを併設して冷却能力を高めた変圧器が採用される。高圧から低圧に電圧を変換する変圧器ではほとんど実績がないが、特別高圧から高圧に変換する変圧器では、油入風冷式変圧器が採用されることが多い。

変圧器外側に大型のファンを設け、放熱器に対して強制的に風を当てることで冷却能力を高め、自冷式よりも大きな電力に対応するという仕組みである。

換気ファンを運転している状態では、冷却能力が高まるためより大きな変圧器能力が得られるが、ファンが停止した状態では、能力が低下する。同一の変圧器寸法であれば、自冷式よりも大きな能力向上が期待できる。

換気ファンを運転していない状態では、油入自冷式変圧器と同じ能力となり、一般的に、換気ファンを運転させることで自冷式と比較して、20~30%の能力向上が見込める。

ファンを停止すると能力が低下するため、変圧器をファン運転時の最大能力で稼働している状態で、ファンを停止してはならない。ファンを停止すると過負荷となり、異常発熱による事故につながる。

変圧器に換気ファンが付与されるため、変圧器の負荷損、無負荷損のほか、ファンを運転させるための消費電力がランニングコストとして発生する。換気ファンのメンテナンスや清掃もコストとして加算し、かつ長期間ファンを使用した場合は、ファンの更新やオーバーホールなど、点検に掛かるコストも同様に検討しなければならない。

発熱と放熱の対策

油入変圧器の内部に収容されている鉄心は、通電によって発熱が発生する。この発熱は絶縁油を介して表面から放出しなければならず、より大きな表面積が確保できれば、放熱性能が改善される。建築設備用の変圧器の多くは放熱が促進されるよう、表面積の多い溝形状となっている。

変圧器に電圧を印加し、負荷への電源供給をおこなっている状態では、鉄心に大きな発熱を伴っている。鉄心から発生する熱を対流によって放熱し、冷却するのが油入変圧器の冷却原理だが、冷却のための装置は特に不要であり、製作コストは安価に抑えられている。かつ、大量生産により製造コストも安価となっている。

油入とモールドの違いと利点欠点

変圧器の内部に充填されている絶縁油は絶縁性能が高く、冷却性能に優れている。モールド変圧器と比較して、下記のメリットがある。

- 製造コストが安価

- 耐過負荷性能が高い

- 騒音が小さい

対して、モールド変圧器と比較してのデメリットは下記の通りである。

- 重量・寸法が大きい

- 充填している絶縁油の定期診断が必要

- 騒音が小さい

- 大容量では固定消火設備を求められる

固定消火設備の検討

変圧器内部は絶縁油で満たされており、絶縁油は可燃物である。高温に晒されると火災につながるおそれがあり、市区町村の火災予防条例によって規制される可能性がある。所轄消防の指導方針により、油入変圧器の合計容量に応じて「固定消火設備」や「大型消火器」の設置が求められる。

東京都の火災予防条例を例にすると、1,000kWを超える変圧器容量がある場合、固定消火設備の設置を求められる。モールド変圧器とすれば、油が内蔵されていないため消火設備の基準が緩和され、大型消火器で良いとされる。

油入変圧器をモールド変圧器に変更するコストと、固定消火設備を導入するコストを比較すると、多くの場合に固定消火設備が安価となるため、固定消火設備を選択する事が多くなる。

施設全体の不燃化への配慮や、CO2やハロンに起因する事故の危険性を回避するために、モールド変圧器を採用するという案も考えられるため、施主要望も含めて、十分に検討することが望まれる。

モールド変圧器の特徴

モールド変圧器は、鉄心の冷却に絶縁油を使用せず、空冷とした変圧器である。空冷を冷却原理としているため「乾式変圧器」とも呼ばれる。変圧器周囲の空気の対流で冷却する方式のため、特別な機器や冷却媒体は不要で、変圧器本体のみで冷却が完結する。

巻線部分をエポキシ樹脂でモールド(成形加工)しているのが特徴であり、絶縁油を収容するタンクが不要のため、小型で軽量な変圧器が製作できるのが利点である。定期的な絶縁油の点検や交換は不要で、油入変圧器と比較してランニングコストを抑えられる。

絶縁油は可燃性の機械油であり、多量に貯蔵すると危険物として規制される。電気機器として通電している場合は危険物として除外されるのが通例だが、行政によってはその危険性により、通常の危険物と同様に管理するよう求める場合もある。

消防法の基準により、一定規模以上の油入変圧器を設置した場合、電気室に対して固定消火設備の設置が求められるが、モールド変圧器を選定すれば、可燃物である「油」が存在しないため、固定消火設備の設置を不要とできる。建物の不燃化に貢献し、防災性能の向上につなげられる。

電気設備の設計実務では「固定消火設備+油入変圧器」とするか「モールド変圧器として固定消火設備を免除」とするかコスト検証を行い、メリットのある側を選ぶと良い。固定消火設備は定期的な点検と報告義務があるため、ランニングコストの発生にも注意を要する。

モールド変圧器の利点と欠点

建物の不燃化が可能

建物の不燃化要求がある場合、モールド変圧器を選定すれば「建物内に油を貯蔵しない」ことにつながる。

可燃性の油がなければ、固定消火設備の設置義務がなくなり一般消火器のみで計画できるため、ガス消火用のボンベ室や警報装置、配管類を設ける必要がなく、建築面積における設備スペースの縮小を図ることができる。

油入変圧器よりも軽量かつ小型のため、キュービクルのサイズを小さく抑えられる。変圧器重量の低減により、構造躯体に与える影響を軽減できるため、柱や梁のサイズダウンにも貢献する。

モールド変圧器は、油入と違い大型タンクが存在しないため、分解搬入と現地組立が可能である。通路が狭く搬入搬出が困難な計画であっても、部品単位で搬入や交換ができるため、エレベーターなどによる搬入も容易である。

分解や現地組立は専門技術員のコスト増大や、納期の長期化や稼働までの期日延長につながる。できる限り工場で組み立てた状態で搬入するのが望ましい。

モールド変圧器の欠点

モールド変圧器は油入変圧器と比較し、大きくコストアップする。固定消火設備を免除できる利点があるが、ガス消火ボンベ室を確保できる計画であれば、モールド変圧器に変更する場合のコストが大きくなる傾向にあり、置き換えは難しい。小規模なビルや施設では、キュービクルを屋上設置とする場合が多く、屋外設置のキュービクルに収容するのはあまり適していないため、モールド変圧器の出荷量が非常に少ないというのも理由の一つである。

モールド変圧器は油入変圧器と比較すると、騒音や振動が大きくなる。油入変圧器は、絶縁油に巻線が収容されているため、通電時の振動や騒音が絶縁油経由となるため、若干ながら吸収される。

油入変圧器は冷却に絶縁油に浸されているため、温度上昇が緩慢であり、瞬間的な大電流であれば温度上昇が制限される。モールド変圧器は空冷であり、大電流による発熱と温度上昇が速く、過負荷による耐久性が低くなる。

モールド変圧器は結露による汚損が発生しやすく、屋外での使用はできる限り避けるのが望ましい。結露や表面汚損による絶縁劣化が懸念されるため、モールド変圧器は電気室内での設置を原則とする。やむを得ず屋外に設置する場合は、全モールド仕様とした上で、結露対策を重点的に行う。

盤内にスペースヒーターを入れて余熱するか、盤の天井面に断熱措置を施すなど、キュービクル内部での結露を防止するための措置を十分に行わなければならない。

トップランナー基準による省エネルギー

トップランナー基準とは、対象機器毎に基準値を設定し、機械器具のエネルギー効率を高めていくように促進する施策である。

二酸化炭素排出量を低減し、地球温暖化を防止するための条件として「大量に使用される」「相当のエネルギーを消費する」「エネルギー消費効率の向上が必要」という3つがあるが、配電用変圧器はこの事項に該当しているため、トップランナー基準を制定しこれに準拠することで、大きな省エネルギーを図ることを目的としている。

トップランナー基準に準拠した配電用変圧器は、1999年のJIS適合品と比較して30~40%の省エネルギーが図られ、まったく負荷が運転していない状態でもエネルギーを消費してしまう「無負荷損」については、約40~50%の削減が実現されている。

トップランナー基準仕様の選定義務

変圧器を新規に設ける場合、トップランナー仕様を選定しなければならない。変圧器が大量に使用されている現在、変圧器の無負荷損失に運転している変圧器の効率の悪さによってエネルギーを無駄遣いするのは好ましくないことから、省エネルギー法の特定機器に該当するようになった。

厳密にいえば「メーカーが新たに出荷する変圧器は、一定の基準以上の効率を持ったものでなければならないこと」が義務付けられたということであり、増設工事などで、倉庫に置いてある中古品の使用までは制限していない。

変圧器を購入して製品を組み立てるキュービクルメーカーや、キュービクルを購入・設置するユーザーに対しても同様、トップランナー制度による規制は適用されない。

規制されるのはメーカーが新規に出荷する変圧器のみとなるため、施主要望として「在庫の変圧器が使いたい」「既存の変圧器を再利用したい」と指示され対応しても、法令違反にはなることはない。

トップランナー基準は、油入及びモールドの場合「単相10kVA ~ 500kVA」「三相20kVA ~ 2,000kVA」のうち、一次電圧が6kVAまたは3kVAとなる。

ガス絶縁・H種乾式、スコット結線、モールド灯動、水冷・風冷、多巻線の変圧器は対象外であり、トップランナー基準への準拠は必要ない。

トップランナー仕様の採用における法的根拠

製造事業者に対しては、エネルギーの使用の合理化に関する法律により、トップランナー変圧器の製造について法的規制が掛けられているが、使用者に対しては義務となる事項はない。

メーカーがこの法律に違反した場合、メーカー名の公表の措置が取られる。省エネルギーが広く求められている時代であり「このメーカーは省エネルギーに配慮した製品を作っていない」という公表は大きな痛手となると思われ、メーカーは規制対象の範囲で、従来の変圧器の生産を中止しトップランナー変圧器のみ製造するよう切り替えている。

第二次トップランナー基準の制定

トップランナー制度は2006年に開始され、省エネルギーに配慮されたトップランナー基準の変圧器が広く普及した。しかし、さらなる省エネルギーへの対策としてトップランナー基準の見直しが図られ、2014年を目標年度として第二次トップランナー基準が開始される。

第一次トップランナー基準であっても、30年以上前からの現行品である変圧器と比較して大きな省エネ効果を発揮しているが、さらに省エネ効果をつい今日することで、環境への配慮を行うのが目的となる。

第二次トップランナー基準では、2006年制定のトップランナー基準よりも高い省エネルギー性が求められ、従前のトップランナー基準よりも20%程度のエネルギー消費効率の改善が求められる。変圧器製造者は、トップランナー基準に準拠した製品出荷が義務付けられるため、製造コストの増加により、調達価格の増加につながることが懸念される。

適用範囲は油入とモールドに限定されており、ガス絶縁、スコット結線などは対象外である。

アモルファス変圧器とは

アモルファス変圧器は、鉄心材料にアモルファス磁性合金を使用した製品で、ケイ素鋼板を使用した変圧器よりも、無負荷損失を1/3から1/4まで低減できる高効率な変圧器である。油入変圧器、モールド変圧器のどちらも採用可能で、日立産機システムや富士電機といったメーカーが生産販売している。

まったく負荷が使われていない状態でも失われるエネルギーである「無負荷損」が極めて小さく、24時間に渡って通電し続ける変圧器にとって無負荷損の低減は大きな課題であるが、アモルファス変圧器の採用により無負荷損が大きく低減するため、省エネルギーにつながる。

日本国内では変圧器によって発生するエネルギーロスを削減するため「トップランナー制度」の準拠が求められ、基準に至らない変圧器は出荷ができない。トップランナー制度に準拠するために変圧器メーカーは変圧器の省エネルギーを図り、トップランナー制度の導入によって30%以上のエネルギー削減が図られた。

近年は「トップランナー2014基準」が新たに定められ、より高効率な変圧器が出荷されている。トップランナー基準の変圧器は十分な省エネルギー性能が確保されているが、このトップランナー基準によって削減されたエネルギーは「負荷損」が多くを占めている。

トップランナー基準より、さらに20~30%の省エネルギーを図ることができる超高効率な変圧器として、アモルファス変圧器が存在する。一般変圧器よりもコスト高であるが、環境負荷の低減や二酸化炭素量の削減に貢献するため採用事例は多い。

構造と材質

アモルファス磁性合金は、ボロンやシリコンを添加した鉄をベースとする溶融金属を急速冷却し、凝固させる製法で作られる非晶質の合金である。板厚はケイ素鋼板の1/10程度となる。

変圧器に発生する無負荷損失は「ヒステリシス損」と「渦電流損」に分類されるが、アモルファス変圧器は非結晶であり原子配列が不規則となるため、外部からの磁化に対して影響を受けにくく、ヒステリシス損が小さいという特徴がある。

渦電流損は板厚に比例するので、ケイ素鋼板の1/10という薄い板厚アモルファス磁性合金は、渦電流損も小さく抑えられる。

1980年代のケイ素鋼板で製作された変圧器は、容量の4%程度が無負荷損失として消費されエネルギーの無駄となっていた。現在ではトップランナー基準の制定により、ケイ素鋼板の変圧器の省エネルギー性能が改善され、無負荷損失は1~1.5%程度まで抑えられているが、アモルファス変圧器では、無負荷損失が0.5%程度まで低減されている。

アモルファス変圧器の欠点

アモルファス変圧器を選定することで無負荷損失を大きく削減できるというメリットがある。省エネルギーの観点から非常に有効であるが、電気設備の分野では、基本スペックとしてアモルファス変圧器を採用することはない。アモルファス変圧器の選定における欠点について理解し、経済的かつ合理的な設計に努めなければならない。

アモルファス変圧器は無負荷損を低減しているが、負荷損の低減率は小さく、製品によってはケイ素鋼板仕様の変圧器よりも高い場合がある。低負荷で運用している系統では大きな省エネルギー効率を得られるが、常に高負荷で運用する系統では、省エネルギー効果が薄い。

低負荷状態の時間が長くなりがちな「太陽光発電用の昇圧変圧器」や、非常用発電機に用いられる「スコット変圧器」にアモルファス変圧器を採用すると、高い省エネルギー効果が得られる。

アモルファス磁性体を鉄心として構成された変圧器は、飽和磁束密度が小さく素材が脆いという性質から、一般的なケイ素鋼板の変圧器よりも大きく重くなる。既存の変圧器をアモルファス変圧器に交換する計画では、既存スペースに設置できるか、床荷重が構造的に問題ないかを確認しなければならない。

三相500kVAの油入変圧器で比較すると、ケイ素鋼板の一般仕様の製品で質量1,500kg、油量300L程度であるが、最も高性能なアモルファス変圧器は質量2,700kg、油量500Lと倍近く増大する。性能を高めるほど重量が大きくなると考えて良い。経済設計が行われている建築躯体では、荷重の限界により設置不可能となることも多いため、構造の確認が重要である。

大量生産がなされているケイ素鋼板変圧器と比較した場合の出荷量の違い、アモルファス合金の製造コスト増加により、一般のケイ素鋼板の変圧器よりも大きくコストアップとなる。一般仕様のケイ素鋼板変圧器と比較し、納期が長くなるのもデメリットとして挙げられる。

容量選定と計算方法

変圧器選定は、供給する負荷に対して支障なく供給できることはもちろん、将来の負荷の増設や変更に対しても柔軟に対応できるように、余力を持った設計をすることが求められる。

かつ、負荷の始動電流に耐えられる容量でなければ、大型の電動機などを投入した瞬間に、電圧や周波数が変動して緊急停止するといったリスクを抱える。容量算定については、下記の計算式に合致するよう計画する。

- 変圧器容量kVA = 設備容量kW / 総合力率% × 需要率%

設備容量150kW、総合力率95%、需要率60%の単相変圧器の場合を考える。

変圧器容量の計算値は 150 / 0.95 × 0.6 = 94.7 kVA になるため、直近上位の100kVAが選定候補であるが100kVAを選定すると余力がまったくないため、今後の変更や増設に伴う対応が困難になる。

「将来増設を考え、余裕を見て150kVAを選定する」という考え方も、設計コンセプトとして重要である。余力が大きすぎるとコストアップにつながるため、施主の了解を得ることも重要である。

始動電流を賄える変圧器の選定

始動電流が少なく効率や力率が高い電灯負荷であれば、変圧器選定の方法で大きな問題は発生しないが、始動電流が大きく発生したり、効率の悪い電動機を多く受け持っている動力変圧器を選定する場合、電動機では効率や力率、電圧変動率を考慮しなければならない。

電動機を含む三相変圧器の選定

電動機容量37kW、効率90%、力率80%、需要率100%のファン専用変圧器を選定する。

単純に容量を算定すると、37 / ( 0.9×0.8 ) × 1.0 = 51kVA になるため、75kVAが候補である。次に、この変圧器による電圧変動率を求める。

電圧変動率は「始動電流の値」と「%インピーダンス」によって変化する。仮に「始動電流 700A」「%インピーダンス 2.5%」として計算する。

75kVAの動力用変圧器の定格電流値を216Aとすると、電圧変動率は下記の通りである。

- 電圧変動率% = %インピーダンス% × 始動電流A / 定格電流A

公式に数値を代入すると、2.5 × 700 / 216 = 8.1% という数値が算出される。電圧変動率は10%以下が望ましいとされているので、この容量選定で合格範囲であることが判明した。

大型のファンなど、始動電流が大きな機器に対して変圧器から電源を供給する場合、電圧変動率を考慮して計画しないと、始動時に過負荷となったり、電圧変動によって故障が発生するといった不具合に結び付くことがあり、注意が必要である。

適正容量とバンク分け

変圧器は単体の容量が大きくなると、励磁突入電流や短絡電流が大きくなる。変圧器の保護装置も、大きな電流に耐えられる大容量の機器を選定しなければならなくなりコストアップにつながる。

一つの変圧器が供給する範囲が大きくなると、事故やメンテナンスによる影響範囲が大きくなってしまい、電力供給の信頼性が悪化する。大型変圧器は重量や寸法が大きく、エレベーターや階段では搬入が不可能となることも考えられ、大型のクレーンを手配しなければ交換できない、といった事態も考えられる。信頼性向上のためには、変圧器を複数の比較的小さなバンクに分け、停電時の被害を小さく留め、かつ交換が容易となるように計画する。

変圧器を大型化しバンク数を少なく抑えれば、電力系統の構成が単純になり、据付面積が小さくなるため経済性は良好である。バンク数が増えるに従ってキュービクルの外箱数が増えるので、大きなコストアップにつながる。保守性や電力供給の信頼性に大きな影響を与えるので、コストと品質に見合った最適なバンク計画が望まれる。

電灯変圧器の選定と注意点

電灯変圧器を選定する場合、設備不平衡率に注意して計画しなければならない。設備不平衡率とは、線間に接続される単相負荷の最大最小に差が発生することによる相全体の負荷の偏りである。電灯変圧器は負荷を平衡させて用いるのが最も高効率である。

単相回路は、3本の電線から2本の電力線を使用し、中性線は共用している。2本の電力線のいずれか最大容量に達すると、それ以上の電力供給が不可能となる。

設備不平衡率を小さくすれば、変圧器の持つ容量を最大限運用できる。電力会社では「設備不平衡率30%以下」とするよう需要家に指導している。設備不平衡率の計算は下記の通りである。

- 設備不平衡率 = 各線間に接続される単相変圧器容量の最大最小の差 / 全ての変圧器容量×(1/3)× 100 %

単相変圧器100kVA×3台、50kVA×1台、三相変圧器200kVA×1台の受変電設備がある施設で計算する。

全容量は 100×3+50×1+200×1 = 550 kVAとなる。単相変圧器の最大最小の差は、100 - 50 = 50kVAである。

設備不平衡率 = 50 / 550×(1/3)× 100 = 27.27 % となった。設備不平衡率は30%を下回っているため、この受変電設備系統は、不平衡について問題ないことが判明した。

受変電設備を計画する場合には容量による設備不平衡率を検証し、不平衡が発生していないことを確認しなければならない。

経年劣化と耐用年数

変圧器は15年~20年経過すると、内部の高圧リード線の絶縁劣化など、外観に現れない経年劣化が進行する。地震の災害を受けて本体が振動し、内部鉄心と充電部が接触すると内部地絡事故になる。

変圧器の劣化として、変圧器本体を構成するタンク本体やラジエータ、コンサベータ、端子といった部材で製作されている部品は、長期間使用によって腐食が進行し、錆が発生する。

内部は絶縁油で充填されているため、内部の鉄心や巻線の腐食は比較的遅いが、過電流や温度上昇によって巻線が変形したり、絶縁紙といった内部機器が熱によって劣化することも考えられる。また、変圧器の寿命を大きく左右する要素として、温度上昇による劣化や過負荷電流による劣化が考えられる。

温度上昇と使用限界

油入自冷式変圧器の巻線及び絶縁油は、周囲温度40℃以下であれば、全負荷運転時の温度上昇55℃に耐えることが規定されている。これ以上の温度上昇が発生すると、著しい絶縁劣化や寿命の低下を引き起こす。

変圧器の致命的な故障は、内部にある「交換不可能な部材が損傷すること」である。絶縁油は劣化時の交換が可能であるが、内部巻線は交換できない。過電流による衝撃で断線したり、絶縁紙の絶縁性能が失われれば、変圧器は修理不能に陥り寿命と判断できる。

過負荷運転による損傷

内部鉄心や絶縁紙の劣化を促進してしまうため、定格電流以上の電流を流すのはできる限り避けなければならない。変圧器は、ごく短い時間であれば、定格以上の負荷をかけても性能を確保できる可能性が高いが、劣化が促進するためやむを得ない事情がない限り、過負荷電流を流すことにメリットはない。

油入変圧器は温度上昇がモールド変圧器と比べて遅く、ごく短い過負荷運転であれば鉄心の温度上昇も比較的小さく済むため、致命的な異常を発生させることはほとんどない。

しかし、過負荷運転が発生する以前の運転状況や周囲温度により、過負荷をかけられる時間は大きく変化する。周囲温度が低いほど変圧器本体は冷却されているので、より長時間の過負荷に耐えられる。

周囲温度が高く、長時間に渡って定格電流に近い電流を流していた場合は、変圧器の内部温度が高くなっており、わずかな過負荷にも耐えられないことも考えられる。

どのような環境であっても、定格電流の150%以上の過負荷が変圧器に流れる環境としてはならない。モールドは油入よりも過負荷に弱いため、150%もの過負荷が発生すると、致命的な劣化を引き起こす可能性が高まる。

常に定格電流に近い電流を流している場合場合、短時間ではあっても過負荷電流を流していた場合など、寿命を短くする要員は数多くある。期待される寿命は使用方法によって大きく変化するが、定格電流以下で使用している変圧器の耐用年数は、25年程度である。

変圧器が寿命となるほどの年月が経過しても、その瞬間に突然使えなくなるということはない。変圧器の寿命は、内部の絶縁紙の劣化が進行し、開閉サージや短絡などが発生したときの衝撃に耐えられず、絶縁破壊を起こす状態である。

変圧器内部の絶縁劣化に気付かなければ、寿命を過ぎているにもかかわらず運用を続けてしまい、破壊事故が発生して初めて致命的な劣化があったことに気が付く、ということになりかねない。定期的な変圧器の検査や試験が、事故を防止する上で重要である。

変圧器の劣化診断

油入変圧器の場合では、絶縁性能が一定基準以下になった場合、耐用年数を過ぎたと考えるのが一般的である。絶縁紙の劣化測定が寿命を診断する方法として代表的であるが、変圧器を分解しなければ絶縁紙を取り出せないため、絶縁紙を直接診断することは不可能である。

代替の絶縁劣化診断方法として、絶縁油を一部採取し、油内部に溶け込んでいる成分(一酸化炭素量、二酸化炭素量、メタン量、エチレン量など)を測定し、一定の値以上の成分が絶縁油に溶け込んでいた時点で、交換するかを判断するという方法がある。

一部のメーカーでは、絶縁紙の切れ端を変圧器内部のポケットに収容し、内部の絶縁紙と同じ状態を作っておくことで、その絶縁紙の劣化状況を、本体の絶縁紙劣化に見立てて診断するという技術を開発している。

フルフラール浸透量による分析

変圧器の絶縁紙はクラフト紙が用いられており、クラフト紙を構成する主成分の「セルロース分子」が経年劣化によって分解し「フルフラール」という物質を生成する。時間とともに生成量は増大し、数十年に渡って使用した変圧器は、多くのフルフラールが溶け込んでいることになる。

フルフラールは常温で絶縁油に溶け込む性質があるため、サンプリング時に蒸発や拡散するおそれがない。フルフラール生成量は、そのまま劣化状況として判断できるとして、劣化診断の手法のひとつとして確立している。

フルフラールの生成量が一定値を超過した場合、劣化が進行していると判断して更新計画を行う手法である。絶縁紙をサンプリングして測定するのが最も確実であるが、試験片が得られない変圧器では、絶縁油をサンプリングして絶縁診断を行うのが一般的である。

振動と騒音対策

変圧器に電圧を印加すると、一定の騒音と振動が発生する。変圧器の鉄心に電圧を印加すると、磁気歪みによって鉄心が伸縮を引き起こして振動する。振動は絶縁油を経由するため若干減衰するが、完全に減衰するには至らず、支持固定部分を通じてキュービクル本体や固定している建築躯体を振動させる。

建物内に変電所を設ける場合、変電所内に設けた変圧器からの振動が躯体伝播し、思いがけない場所まで振動や低周波騒音が伝達する

商業施設や業務施設など、比較的暗騒音が高く、明るい時間帯に使用される建物用途であれば、大きなクレームにつながる可能性は低いが、マンションやホテルなど、夜間就寝する住民や宿泊客が使用する建築物では、24時間常に低周波騒音が発生する環境でクレームに発展する。

電気設備用として使用される50~500kVA前後の変圧器からは、約50dBの騒音が発生する。暗騒音の高い場所であればあまり気にならないが、閑静な住宅街の夜間の暗騒音で比較すると、騒音は比較的高い数値である。マンションやホテルの電気室に設けた変圧器から、振動騒音が住宅内、客室内に伝播し、クレームに発展した例も少なくない。

純音性の騒音はクレームにつながる

変圧器の振動は「純音」と呼ばれる、ひとつの周波数が連続的に放たれる性質がある。変圧器のほか、風力発電機の風車から放たれる音も純音性である。特定周波数だけが聞こえるのは「耳につく」状態となりやすく、クレーム問題に発展しやすい。

大きな音が苦情につながるのではなく、比較的小さな音であっても、純音性であればより騒音被害が大きくなる。純音性騒音はできる限り建物から絶縁し、日常生活をしている空間への伝達を避けなければならない。

変圧器の振動による騒音被害を防止するためには、変圧器の騒音や振動を躯体に伝達させないよう、躯体から絶縁する必要がある。変圧器の本体から発生する「ジー」という音は、空気伝搬音として伝わるが、キュービクルに収容していれば、鉄板本体の遮音性能により減衰する。

変圧器が発生させる騒音のうち、クレームになりやすいのは「躯体伝播音」であり、低い周波数の振動がコンクリートや鉄骨を伝わって響く。振動を躯体に伝達しないためには、周波数が大きく違う材料を挟み込むことで絶縁を図るのが効果的である。

振動対策は耐震対策と違い、不快な騒音の遮断・絶縁を目的とする。防振装置を設けても、地震に対して強化されるわけではないので注意を要する。電気設備で振動対策が求められる機器は「変圧器」が多くを占めるが、国内では「特許機器」というメーカーが振動対策の装置を数多く販売している。

防振ゴムによる振動対策

変圧器下部に防振ゴムを設けて振動を絶縁する手法である。変圧器の振動対策として最も一般的であり、建物内部や屋上に変圧器を設ける場合、防振ゴムの取付は必須と考えて良い。

防振ゴムによって振動に対して絶縁を図るが、振動が大きい場合、建物への揺れは完全に除去できない。防振ゴムの固有振動数は10~20Hz程度であり、特高変圧器など大型の器材を防振するには、能力不十分となることが多い。防振ゴムによって振動絶縁が不足であれば、スプリング防振装置の取り付けを検討すると良い。

スプリング防振架台による振動対策

防振ゴムでは十分な対策とならない場合は、スプリングを搭載した防振装置の採用を検討する。スプリングを介した弾性支持により、防振ゴムよりも高い性能を持つ。

スプリングは固有振動数4Hz以下で計画でき、支持点への振動伝達率をより小さく設計できる。固有振動数が小さいほど振動絶縁が図ることができる。

スプリング防振装置は電気工事として計画できるが、建築計画によって抜本的な対策を行うのであれば、変圧器を固定する床スラブを浮床とする方法も考えられる。