力率と有効電力・無効電力

力率とは、皮相電力と有効電力の割合を示しており、電圧と電流の位相差の違いを比率で示している。国内で生産・流通している電気機器はほとんどがコイル成分であり、電圧よりも電流が遅れた「遅れ力率」状態となる。電圧よりも電流が遅れている状態では、負荷で実際に使用される「有効電力」と、負荷と電源間を往復するだけで消費されない「無効電力」が発生する。

この遅れ力率によってロスする電力を含んだ電力は、皮相電力と呼ばれる。皮相電力は、有効電力と無効電力を含んだ見掛けの電力を示しており、力率が判明していれば、有効に消費した有効電力と、消費されない無効電力が判別できる。

電熱器の電気機器の場合、電力はすべて熱に変換されているため、無効電力は存在せず力率は「1」である。力率の遅れはまったく発生しない。電力が全て有効に消費されている場合、力率は1となりもっとも効率の良い運用状態といえる。しかし、コイル成分のある負荷設備では、力率が悪いため遅れが生じ無効電力が発生する。

力率が悪い場合に発生する問題

力率が悪い機器が電路に数多く接続されていると、総合的な力率が低下し、皮相電力ばかりが大きくなる。電流と電力損失が増加し、結果的に電圧降下が大きくなる。力率の悪化により無効電力が増大するため、設備利用率が低下する。

発電機や変圧器は、皮相電力だけが大きい場合でも、この電力に耐えられる容量で選定しなければならず、無効電力が大きければ比例して、機器容量が大きくなりコストも過大になっていく。力率の悪化を改善し電力を有効に利用できれば、機器容量を小さくでき、イニシャルコストの低減、省エネルギーにつなげられる。

著しく力率が悪い特殊機器を数多く設置した工場の需要家を除き、一般需要家の力率の平均は85%程度である。電力会社から供給されている電力の15%は、無効電力となっており有効に使用されていない状態である。

電力会社が用意している発電装置、需要家内の変圧器などはすべて皮相電力を基準としており、実際に消費される電力よりも大きな設備を用意しなければならない。

電力会社では、需要家側の力率の悪化に対し、力率85%を基本として1%改善するごとに基本料金を1%ずつ割引するという施策をおこなっている。電気料金の割引の代わりに、需要家側を力率改善してもらうという手法である。

需要家側で進相コンデンサを設置し、力率改善できれば、電力会社側で力率改善を行う必要がなくなり、削減コストを需要家に還元するという考え方に基づいている。

進相コンデンサとリアクトルの役割

力率が悪い機器があれば、電路全体の力率が悪くなるため無効電力が発生する。100kWの電力を使用する電気機器を考えた場合、力率が1なら 100kW × 1.0 = 100kVA となり、有効電力 = 皮相電力となる。無効電力がまったく発生しておらず、有効に電力を消費している状態である。

例として、力率が0.8の電動機で計算する。100kWと表記されていても実際は 100 / 0.8 = 125kVA が皮相電力となる。100kWの消費電力に対して、125kVAの皮相電力を賄える供給設備を用意しなければならず、供給機器は不経済となってしまう。

この25kVA分の無効な電力を0に近づけるには、進相コンデンサを設置し力率を改善しなければならない。進相コンデンサを設置することで電気回路が進み力率になるため、遅れ力率が改善され、電力を有効に消費できる。

需要家側が力率改善を実施すれば、電力会社は発電所や変電所など、電力供給施設を有効に利用でき、電力の無駄が少ないため効率的に設備運用が可能となる。

力率の改善は低圧受電契約では恩恵がないが、電力会社との高圧以上での契約では、力率85%を標準とし、力率を1%改善するごとに基本料金の1%が割引きされる。逆に力率が悪化すると1%ずつ割増されてしまうので、力率管理には注意が必要である。一般的には、施設の全負荷容量から力率95%~98%になるように容量計算し、力率改善用の進相コンデンサを設置すると、通常運用時であればほぼ力率100%に近づけられる。

高圧進相コンデンサは、受電点に一括設置するのが一般的である。施設内の個別負荷に対する力率改善に効果は無いが、電力会社との契約に対しては見かけの力率が改善されるため、基本料金の低減には大きな効果を発揮する。進相コンデンサを分散して配置するよりもコストが低く、数多くの需要家で、高圧一括による力率改善が実施されている。

進相コンデンサの設置計画は、力率改善とイニシャルコストの兼ね合いもあるが「高圧一括 > 低圧一括 > 低圧個別」の順で設置コストが変動する。最も力率改善に効果的なのは低圧個別方式であるが、コンデンサの数が膨大になるため、通常は高圧一括が採用される。

力率が悪い機器に近い場所に進相コンデンサを設置すれば、より効率の良い力率改善できる。高圧一括で力率改善する方式と比較して、低圧母線一括の方が高効率である。電動機の負荷単体で力率改善するという方法も考えられるが、進相コンデンサが分散することによるイニシャルコストの増大、メンテナンス箇所が増える事による労務費の増加なども考慮する。

エアコンのインバーター機器に進相コンデンサを入れると、発熱・発火のおそれがあるので、設置する場合にはインバーターがないことを確認すべきである。進相コンデンサの対応は、単純な仕組みである汎用電動機の力率改善のために設置することが望まれる。

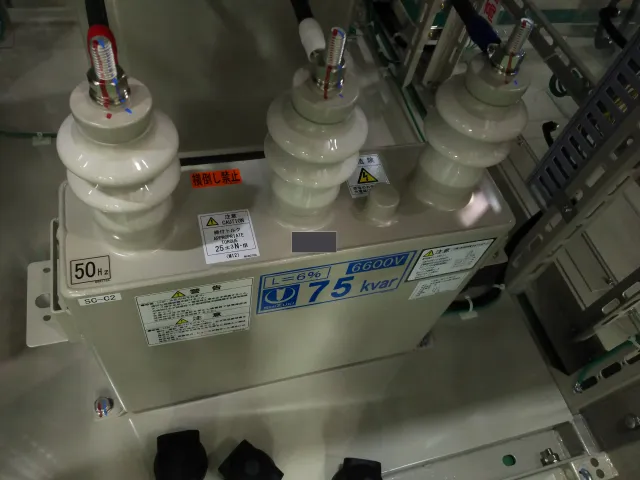

高圧進相コンデンサとリアクトルの定格容量

コンデンサ容量は定格容量が定められており、メーカーは下記の一覧表に基づいて製品を生産している。

50Hz仕様

| 設備容量(50Hz) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |

| コンデンサ定格容量 [kvar] | 10.6 | 16.0 | 21.3 | 26.6 | 31.9 | 53.2 | 79.8 | 106.0 | 160.0 | 213.0 | 266.0 | 319.0 |

| リアクトル定格容量 [kvar] | 0.638 | 0.957 | 1.28 | 1.60 | 1.91 | 3.19 | 4.79 | 6.38 | 9.57 | 12.8 | 16.0 | 19.1 |

60Hz仕様

| 設備容量(60Hz) | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |

| コンデンサ定格容量 [kvar] | 12.8 | 19.1 | 25.5 | 31.9 | 38.3 | 53.2 | 79.8 | 106.0 | 160.0 | 213.0 | 266.0 | 319.0 |

| リアクトル定格容量 [kvar] | 0.766 | 1.15 | 1.53 | 1.91 | 2.30 | 3.19 | 4.79 | 6.38 | 9.57 | 12.8 | 16.0 | 19.1 |

放電抵抗と放電コイルの役割

進相コンデンサは、通電によって電気を溜め込む性質があるため、メンテナンス等によってコンデンサに接触する際は、放電させ安全を確保しなければならない。また、残留電圧が残った状態での再投入は、コンデンサ特有の過渡電圧が非常に大きい値となり、危険性が高いため、コンデンサが電路から切り離された場合、早期に放電を行い、安全確保を行わなければならない。

コンデンサから電気を放電させるためには、放電抵抗または放電コイルを使用するのが基本である。

放電抵抗の特徴

放電抵抗は、内蔵した抵抗器によってコンデンサの電力を消費させる機構を持つ。一般的に約5分で50V以下まで放電させる性能がある。APFC(自動力率調整装置)や自動制御を用いて、短時間かつ頻繁に複数の進相コンデンサを開閉する場合は、放電抵抗では短時間再投入ができない。

放電抵抗では5分間程度の時間を掛けて放電を行うため、APFCによる自動力率調整においては、再投入に5分以上のインターバルを持たせるのが一般的である。

繰り返し再投入を行う必要のある特殊環境では、放電抵抗ではなく放電コイルを選定するのが良い。

放電コイルの特徴

放電コイルは、抵抗器よりも高速でコンデンサ内部に溜め込んだ電力を放電できる機構をもつが、放電抵抗よりも高価である。約5秒という極めて短い時間で、放電抵抗と同様の50V以下まで電圧を下げられる。これにより、コンデンサの繰り返し投入が可能になることや、停電後のメンテナンスが早期に行えるといった利点がある。

APFCによる自動力率調整において、5分以内にコンデンサを開閉できるようになるということも考えられるが、一般的な業務用キュービクルで短時間の投入・開放を繰り返すことは想定されないため、放電抵抗のみとしている設計も数多い。

放電コイルには、5秒に1回の放電で、5回といった複数回の放電ができる製品が販売されているが、繰り返し放電を行うと異常加熱や損傷の原因となるため、6時間程度の休止時間を必要とする。

進相コンデンサの容量計算方法

進相コンデンサの容量を簡易計算で算出する場合、動力変圧器容量の30%を進相コンデンサの容量とするのが一般的である。これは概ね「全体の力率が80%になっている場合に、95%程度まで改善する」という容量である。

力率が悪化する原因となる電気機器が限定されており、全体力率がどの程度になるかの目安を付けられるのであれば、30%に限らず10~20%まで補正をかけることも考えられる。

一般的な住宅や事務所建築では、極端に力率が悪い動力機器が多く設置されているということはあまり考えられない。メーカーが販売しているパッケージエアコンは力率が比較的高く、90%~95%となる。エレベーターは若干力率が悪く85%程度とされるが、建物全体の容量を考えればその比率は極めて小さい。

非常に数が多いため、大きな消費電力となる照明器具は、力率が高く、Hf蛍光灯であればほぼ100%である。ハロゲン電球などの白熱電球は、力率100%であり無効電力は全く発生しない。これらの電気機器を総合した場合、総合力率は概ね90%以上となり、進相コンデンサを設置しない状態でも十分高い力率を確保できる。

受変電設備の設計を行う際の通例として、「進相コンデンサの容量は動力変圧器容量の30%」とされているが、近年は多くの電気機器の力率が改善されているため、動力変圧器の20%程度まで下げても大きな問題はなくなっている。

力率改善を計画する場合、計算上の目標力率は95%から98%とするのが一般的であり、特に求められない限り、100%を目標に計算する必要はない。力率100%を目標に進相コンデンサの容量計算を行うと、進相コンデンサの容量が非常に大きくなってしまい、付属する直列リアクトルの容量も過大となり、過剰設備によるコストアップとなる。夜間の軽負荷時には、力率が進み過ぎた状態となる。

電流が進み過ぎている場合、末端電圧が異常に高くなる現象が発生する。電路につながる機器に高い電圧が印加されることによる悪影響や、進相コンデンサ本体に発生する異常電圧により、機器故障が発生するといった事故のおそれがある。力率の進み過ぎを防止するためには、頻繁にコンデンサを入り切りする必要があり、常に切り離されている進相コンデンサがあるような設備では不経済である。

コンデンサ容量の算定早見表

| 改善前 / 改善後 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0.50 | 173 | 159 | 153 | 148 | 144 | 140 | 137 | 134 | 131 | 128 | 125 |

| 0.60 | 133 | 119 | 113 | 108 | 104 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 |

| 0.65 | 117 | 103 | 97 | 91 | 88 | 84 | 81 | 77 | 74 | 71 | 69 |

| 0.70 | 102 | 88 | 82 | 76 | 73 | 69 | 66 | 63 | 59 | 56 | 54 |

| 0.75 | 88 | 74 | 68 | 62 | 59 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 |

| 0.80 | 75 | 61 | 55 | 48 | 46 | 42 | 39 | 36 | 32 | 29 | 27 |

| 0.85 | 62 | 48 | 42 | 35 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | 14 |

| 0.90 | 48 | 34 | 28 | 22 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 | - |

| 0.95 | 33 | 19 | 13 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - |

上記表は、コンデンサ容量を算出するための早見表となる。改善前の総合力率を行、改善後の目標力率を列とし、負荷に対する必要コンデンサ容量の割合を求める。100kW・力率0.7の負荷を力率0.95まで改善する場合、100 × 0.69 = 69[kvar] の進相コンデンサが必要である。もちろん、6%または13%の直列リアクトルも、合わせて選定する。

ここで選定される負荷容量は「全負荷状態」における容量のため、通常は需要率に応じた負荷状況となっているはずで、コンデンサを全数投入すると進み過ぎ力率である。進み過ぎを防止するため、コンデンサバンクを細かく分割し、複数台のコンデンサを順次投入にすることで力率進み過ぎ防止を図ることができる。

| 種別 | 容量 (kVA) | 無負荷Qc (kvar) | 削除 |

|---|

| 負荷名称 | 容量 (kVA) | 改善前力率 | 換算係数 | 必要Qc (kvar) | 削除 |

|---|

進相コンデンサの保護対策

進相コンデンサの回路保護には、高圧負荷開閉器(LBS)や高圧電磁接触器(VMC)が使用される。コンデンサには電荷が蓄積されているため、気中開閉器(DS)などで開放すると、アークの発生による事故や大きな過渡電圧が発生する原因となる。よって負荷開閉器や電磁接触器など、負荷開閉が可能な機器で開閉を行う計画とする。

進相コンデンサの温度種別

進相コンデンサには、最高周囲温度の仕様としてA種とB種がある。A種は、最高周囲温度 +40℃ までが規定されており、屋外など空気が流通し、十分な冷却が見込まれる場所に適している。1年間平均の最高温度は25℃と規定されている。

B種は、最高周囲温度 +50℃ までが規定されており、キュービクル内部など、熱が滞留しやすい場所に適している。B種の方がより性能が高いと考えて差し支えない。1年間平均の最高温度は35℃と規定されている。

力率調整の計画

力率の悪い機器の効率改善のために設置した進相コンデンサも、その機器が運転していない時間に投入されていると極端な進み力率になるため、異常電圧が発生する原因となる。夜間や施設の休日に、力率の進みすぎが発生するおそれがある。

あまりにも力率が進みすぎた場合、電力会社側から「コンデンサを切り離して欲しい」と要請がある。進み過ぎた力率は、電力会社側の配電戦や送電線に悪影響を及ぼすことがある。

異常電圧が発生した場合、施設内で運転中の電気機器に悪影響を及ぼすおそれがある。進相コンデンサ本体に異常電流が流れるため、機器の品質や寿命に悪影響を及ぼすこともある。

進み過ぎが発生する電路では、系統の極端な進み力率を防止するために、進相コンデンサを系統から切り離すことを考えなければならない。夜間や休日の軽負荷時だけ、手動でLBSを切るという方法は従来から行われているが、開閉頻度が多くなるとLBSの摩耗を引き起こし、人の手による作業は作業の煩雑さによる人件費の増大や、ヒューマンエラーによる事故のおそれがあるので、高圧電磁接触器(VMC)を使用し、自動化するのが一般的である。

進相コンデンサ容量が300kvarを超えた場合、群を分けて設置することで負荷変動に対応する。24時間負荷変動がない電力系統はコンデンサを固定し、負荷変動に応じた容量を自動投入することで、効率的なコンデンサの計画とできる。

自動力率調整器(APFC)による力率調整

最近の受変電設備では、自動力率調整器(APFC)を設置し、進相コンデンサ用の開閉装置をLBSではなくVMCとし、APFCからの信号をVMCに送信することで、自動で力率調整するという方法が採用されている。

APFCを使用すれば、進み力率が発生した際には、自動的にコンデンサを開放できる。VMCは頻繁に開閉する電路に設置しても問題が内容、開閉保証回数が非常に多い機器で、数十万回以上の開閉に耐えられる。毎日数十回の入切を繰り返しても、劣化がほとんどないため、進相コンデンサの入切用として広く普及している。

進相コンデンサの運用上の注意点

異常と日常点検

進相コンデンサは、事故に至る前にいくつかの前兆が考えられる。温度異常、異常音、外箱膨張が代表的な事故の前兆として知られている。

コンデンサに異常が発生した場合、ほとんどの場合本体温度が上昇する。温度異常が発生する原因には、コンデンサ製作時の不良も考えられるが、多くは電圧の上昇、高調波を含む電流の流入などが原因となる。

コンデンサから異常音が発生する場合、その原因は、前述した高調波を含む電流の流入や、開閉器の不完全投入などが考えられる。高調波を抑制するためにはリアクトルの設置か効果的である。開閉器の不完全投入防止には、開閉器を一気に投入するのが対策であるが、開閉器が劣化していることも考えられる。開閉器が劣化している場合、電気事故につながるので早期交換が望まれる。

コンデンサの外箱膨張は、内部圧力の上昇が原因となる。内部圧力が上昇し、外箱の膨張が進み、最終的には外箱が破損しコンデンサが破壊される。事故を防止するため、外箱の膨張を検出する機構を設ける方法がある。膨張を検知した場合、キュービクル本体に故障警報を出すようにし、警報盤に移報すれば、本格的な故障に移行する以前にコンデンサの交換や修理を行うのが可能である。

万が一コンデンサが絶縁破壊を起し、外箱の破壊事故が発生するような事態を想定し、短絡事故による被害を食い止めるため、コンデンサの一次側に限流ヒューズを設け、短絡電流が最大になる前にヒューズを溶断させれば、コンデンサの事故を最小限に食い止める事ができる。

コンデンサの一次側はPCSやLBSを設置して開閉するのが一般的であるが、ヒューズなしの「素通し」としている事例も多く、これではコンデンサ破損時に広域停電となる。進相コンデンサの一次側に限流ヒューズを設けることで、事故に対する信頼性が高くなるため、ヒューズの設置が望まれる。

進相コンデンサの励磁電流と並行設置

進相コンデンサを誘導電動機と並列に設置して運用する場合、励磁電流以下の容量とすることが重要である。進相コンデンサが並列に設置されている電路で、電動機と商用電源が切り離された場合、進相コンデンサから電動機へ電流が流れるため、電動機が発電機と同様の動作を起こし、商用電源から切り離された電路に異常電圧が発生する。

高調波の増幅

進相コンデンサは、電源の波形の歪みを増幅する性質があるので、高調波などが多分に含まれる電路に設置した場合、電路内にある負荷や電気機器に悪影響を及ぼすことがある。異常な電流が発生し、機器類が温度上昇を起こしたり、異常な動作による機器損傷を引き起こすので、注意が必要である。

直列リアクトルの選定

進相コンデンサと必ずセットで設置する機器として、直列リアクトルがある。直列リアクトルはコンデンサから発生する高調波を緩和するため、また進相コンデンサを投入したときの突入電流を緩和するために設置する。

直列リアクトルを設置していない系統では、コンデンサから電源系統への高調波電流の流出が大きくなる。施設側系統に高調波を発生する機器が設置されていない場合でも、配電系統側の高調波を増幅・拡大するおそれがあるため、進相コンデンサを設置する場合、直列リアクトルを計画する。

直列リアクトルは、系統に誘導性リアクタンスを発生させる機器である。交流回路に直列に接続するリアクトルは、短絡時に発生する短時間大電流を制限する目的で使用され、限流リアクトルと呼ばれる。インダクタンスが変化しない空心形のリアクトルが使用される。短絡電流に耐えられるように、機械的に強い構造となる。

交流回路に並列に接続し、進相電流を補償する目的で使用するリアクトルを分路リアクトルと呼ばれる。ギャップ付き鉄心形や磁気遮蔽形が使用される。

直列リアクトル容量が6%の理由

一般的に選定する直列リアクトルのリアクタンスは進相コンデンサ容量の6%である。直列リアクトルの設置要件として高調波の抑制がある。計算対象の高調波は第5調波とすることが決められているため、第5調波が直列リアクトルで緩和されて電源側へ拡大させないため( n × XL - Xc / n > 0 )という計算を行う。

ここで( n × XL - Xc / n > 0 )で示される計算式に、n = 5を代入する。(nは調波の番号である。)

すると( 5 × XL - Xc / 5 > 0)=( XL > 0.04 × Xc )となるため、XL(直列リアクトル容量)が、Xc(進相コンデンサ容量)の4%より大きければ、電源側への第5調波拡大がないことがわかる。

この計算式によれば、直列リアクトルの容量は4%で良いが、若干の余裕を見て6%を標準にしている。

第3調波が多い場合は13%を選定する

原則として、コンデンサの計算は第5調波で計算する。しかし、進相コンデンサを設置する場所が、すでに高調波に汚染されている地域(特殊機器を多く設置する工場付近など)の場合、系統内に第3調波が多く混在してくる場合がある。

第3調波成分が多い場合、前述した式への代入値( n = 5 )が( n = 3 )に変わる。すると( 3 × XL - Xc / 3 > 0 )=( XL > 0.11 × Xc )になるため、直列リアクトルの容量は11%以上なければ、電源側への第3調波流入のおそれがあることがわかる。これに6%リアクトルを接続しても電源側に第3調波が流出してしまうため、13%対応品を使用する。13%対応品を使用すると電圧の上昇が6%対応品よりも大きくなるため、進相コンデンサも電圧の高い製品を選定する。6%対応の進相コンデンサでは、許容する電圧以上が印加されると発火・焼損の危険があるため、選定時には十分に確認をすべきである。

高圧進相コンデンサと低圧進相コンデンサの比較

負荷の力率を改善するため、進相コンデンサが設置される。進相コンデンサを設置する方法として「高圧一括」「低圧一括」「低圧個別」の3方式が代表的である。最も簡易な方法として、広く採用されている方法は「高圧一括」の方式であり、これは高圧のフィーダに高圧進相コンデンサを集中して設置し、電力会社との契約に関係する力率の数値のみを改善する方法である。

高圧一括での進相コンデンサ設置は、低圧側で使用している個別の負荷の力率を改善しているわけではなく、高圧側で見かけの力率を強制的に100%に近づけている。この方法は、電力会社配電線の無効電力を低減させるという効果は高いのであるが、力率の悪い構内電気機器は、力率改善されない。

力率の悪い電気機器を改善しようとする場合、低圧側の力率の悪い機器に最も近い場所に進相コンデンサを設置することが望まれる。変圧器二次側に一括で、低圧コンデンサを設置する方法もあるが、最も効果が高くなるのは、個別負荷に並列に、進相コンデンサを設ける方法がある。力率の悪い電気機器が改善され、電源ケーブルへの負担が少なくなり、最終的に高圧側で計測した総合力率が改善される。

つまり、高圧一括で力率改善をするよりも、低圧末端の負荷毎に力率改善を行った方が、節電・省エネルギーの観点から有効である、という。

しかし一般的な受変電計画において、進相コンデンサの設置は高圧一括がほとんどである。設置コストの関係上、低圧側に多くの進相コンデンサを設置するよりも、高圧側に一括で設けた方が安価である。低圧一括で力率改善する考え方もあるが、高圧側設置の進相コンデンサより高価であるため、ほとんどが高圧側一括での対応になる。

コンデンサ接続位置とコスト

進相コンデンサは、受電点に近ければ近いほど安価であるが効果が薄くなり、負荷に近ければ近いほど高価になり、損失軽減効果を発揮する。受電点に設置した場合、電力会社に対する見掛けの力率は100%に近くなるため電気料金の割引を受ける事が可能になるが、変圧器や配電線の損失はそのままであり、電圧降下の軽減効果もない。

受電点に設置した場合と比較し、高圧母線、変圧器二次側低圧母線、負荷と並列という順番で、損失軽減を図る事が可能である。高圧で一括設置するコンデンサが最も安価あり、負荷に分散して設置するコンデンサは最も高価になるため、費用対効果の検証が重要である。

コンデンサを分散して設置することで、メンテナンスに掛かる手間や費用が増加することも考えられる。進相コンデンサは、異常電圧や高調波に弱く、条件によっては破裂事故などが発生することがあるため、保守にも注意が必要である。

低圧進相コンデンサ計画の注意点

負荷個別の低圧進相コンデンサを計画する場合の遮断器位置は、コンデンサと負荷を同時に切り離せるように一次側とする。進相コンデンサだけが電路に残ってしまうと、進相コンデンサが電路電圧を異常に高めてしまう原因となる。

低圧一括で力率改善を行う場合は、自動力率調整機能を設けるか、始業時にオンとし終業時にオフとするように計画し、進相コンデンサが単独で負荷に残らないように配慮する。異常電圧発生の原因になるため、忘れないようにすべきである。

高調波抑制対策

パソコンや通信設備、照明、エアコンなど、高周波スイッチング回路を使用した電気機器では、機器の電源部から商用電源側に向けて高調波が発生するおそれがあり、変圧器や進相コンデンサ、リアクトルなどが過熱したり、焼損する事故につながる。

高調波の抑制対策については、照明器具や空調機メーカーが独自に実施しており、高調波の流出は最小限に抑えられているが、数多くの電気機器を内包した大規模施設では、受電点に比較的多量の高調波が流出する。高調波流出の上限を超過する場合、高調波流出防止のための設備を設置しなければ、電力会社の送電線や配電線に悪影響を及ぼす。

高調波に対する法規制

高調波については「高圧又は特別高圧で時油田する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」が定められており、これに記載されている規制内容に基づいて、高調波の流出抑制を需要家が計画する。電力会社はこのガイドラインに準拠しているため、電力会社への供給申込時に高調波流出電流計算書の提出を求める。

適正に高調波流出を抑制しなければ、電力の供給を受けられない。多量の高調波流出が考えられる場合、対策方法を提出しなければならないことがある。

高調波抑制対策の種類

高調波流出計算の結果により、上限値を超えることが判明した場合、高調波の発生が少ない機器への変更という方法があるが、他にも進相コンデンサを設置して高調波を吸収する方法や、変圧器を多相化する方法、アクティブフィルタなどから逆位相電流を流して高調波を打ち消すなど、多くの対策方法がある。

それぞれ、大きなコストが発生する対策方法であり、原則として高調波の発生が少ない機器を選定することで対応したいところであるが、対策が難しい場合もあるので、コストと効果を十分検討し、最適な提案を考える。