オペレーショナルカーボン

オペレーショナルカーボンは、建物やインフラの運用・使用フェーズで発生する温室効果ガス排出量である。主に冷暖房、照明、換気、給湯など、日々の活動に伴うエネルギー消費に直結する排出量を意味しており、建設や不動産分野で広く用いられる。

建材の製造・輸送・廃棄時に発生する「エンボディドカーボン(内在カーボン)」とあわせて解説される。エンボディドカーボンとオペレーショナルカーボンを包括したものが、建物の生涯にわたる総排出量を示す「ホールライフカーボン(生涯カーボン)」として示される。

脱炭素社会の実現にはホールライフカーボン全体の削減が不可欠であり、特に運用段階の排出量が多大であるため、オペレーショナルカーボンへの注目度は高い。

オペレーショナルカーボン削減の背景と重要性

世界のエネルギー関連CO2排出量のうち、建築・建設分野からの排出は全体の約4割を占めるとされ、その大部分が建物の運用段階によるものである。都市化の進展や新興国の経済成長に伴い、世界的な建築ストックは増加傾向にあり、運用時のエネルギー消費量は増え続ける一方である。

パリ協定の「世界の平均気温上昇を1.5℃に抑える」という目標達成のために、建築分野の排出量を2030年までに大幅に削減し、2050年までに実質ゼロにすることがグローバルスタンダードとなっている。

目標達成に向けて、各国の規制強化や企業によるESG投資が加速しており、オペレーショナルカーボンの管理・削減は単なる環境対策ではなく、不動産価値や企業の競争力を左右する経営課題となっている。

具体的な削減アプローチと戦略

オペレーショナルカーボンの削減には、技術的アプローチと運用改善アプローチを組み合わせた包括的な戦略が必要である。主なアプローチはエネルギー効率の徹底的な向上(省エネ・ネガワット)、再生可能エネルギーの活用(創エネ・再エネ電力への切り替え)という2つの柱から成っている。

省エネルギーに関する要素は下記の通りである。

- 高性能外皮:建物の躯体における高断熱・高気密化により冷暖房負荷そのものを低減させる

- 高効率設備の導入:空調、照明(LED化)、換気システム、給湯器など、エネルギー消費効率の高い最新設備へ更新する

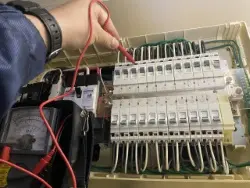

- エネルギーマネジメント:BEMS(ビルディング・エネルギー・マネジメント・システム)やHEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)を導入し、リアルタイムでのエネルギー使用状況の「見える化」と最適制御を行う

- ZEH/ZEBの普及:運用時のエネルギー消費量を正味ゼロ以下にするネット・ゼロ・エネルギー・ハウス/ビルディングを普及させる

さらに、創エネルギーについては下記のようにまとめられる。

- オンサイト創エネ:太陽光発電や地中熱利用など、敷地内で再生可能エネルギーを生成し地産地消による消費とする

- オフサイト再エネ調達:物理的な発電設備がない場合でも、電力会社が提供する再エネ由来の電力メニュー(非化石証書など)に切り替え、排出係数をゼロとしてカウントする

今後の展望

オペレーショナルカーボンだけでなく、建物の解体・廃棄時まで含めたライフサイクル全体でのカーボンアカウンティング(炭素会計)が標準化される。特にエンボディドカーボンの比率が高い初期段階での排出量をいかに抑えるか重要な指標となるが、運用期間が長期にわたる建物においては、引き続きオペレーショナルカーボンの削減インパクトは極めて大きい。

建築・不動産に関わる全てのステークホルダーが、設計段階から運用段階まで連携し、継続的な排出量削減に取り組むことが持続可能な未来への鍵とされている。