FPケーブル、FPCケーブルの概要

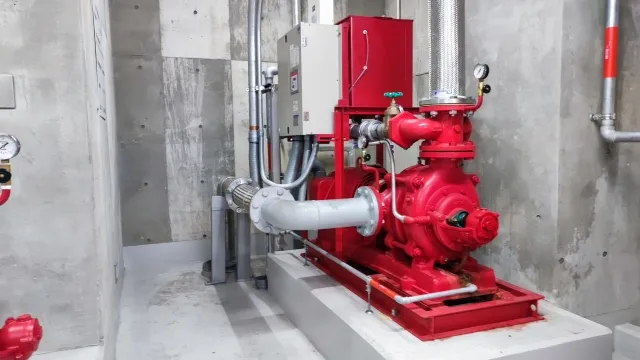

耐火ケーブルは( Fire Proof または Flame Protection )という名称が示すとおり、耐火性能を持った電力用ケーブルである。消火栓ポンプやスプリンクラーポンプ、排煙機など防災機器への電源供給は、耐火ケーブルによることが定められている。ケーブルが火災にさらされることで切断され、防災設備に電源が供給できなくなると、警報や避難誘導、消火システムの機能が失われてしまう。

重要な防災機器の機能が停電によって失われると、適切な避難や消火活動ができなくなり、人命への影響が避けられない。

耐火ケーブルは、火災の熱によって「30分間で840℃まで加熱」された後でも、所定の絶縁抵抗値を維持し、防災設備へ問題なく電源供給できる性能が求められている。

FPケーブルとFPCケーブルの違い

露出配線用として使用するケーブルは「FPケーブル」として認定されている。ケーブルラックやダクターで固定する施工であればFPケーブルでの敷設が可能である。露出配線及び電線管に入れて使用するケーブルは「FPCケーブル」として認定されており、電線管に収容するかどうかによって、ケーブルの型式が違っている。

FPケーブルの認定を受けた耐火電線は、露出配線でのみ使用可能のため、電線管やダクト内に納めて敷設してはならない。天井転がし、またはケーブルラックなどに固定して敷設しなければならない。電線管に収容して配線する場合は、FPCケーブルの認定を受けた耐火ケーブルを使用する。

FPケーブルとFPCケーブルの必要な箇所

FPケーブル及びFPCケーブルは、高い耐火性と耐熱性を保持しているため、火災によってケーブルに熱が与えられた場合でも、一定時間は火災に耐えて給電を継続する。ケーブルが焼損してしまった場合、防災設備は電源喪失によって稼働できなくなり、消火や避難を促す機能が失われる。

非常電源を内蔵している非常用照明や誘導灯であれば、本体内部に蓄電池が内蔵されており、機器単体で防災設備としての機能を満足している。給電しているケーブルが火災で切断されても、避難に必要な時間は内蔵電池にて点灯を続けられるため、耐火ケーブルを使用する必要はない。

自動火災報知設備の火災受信機や、非常放送設備の防災アンプなども同様で、機器内部に蓄電池を内蔵しているため、給電用のケーブルは一般仕様として問題ない。

耐火ケーブルは、防災用の電源が、機器本体の外部に設けられている場合に必要となる。一般のケーブルと比べ、耐火ケーブルは高価かつ施工性が悪いため、法令上必要な場所にのみ採用するべきである。なお、耐火性や耐熱性が高いケーブルであっても、許容電流が大きいということはない。

電源別置の防災機器に対するケーブル選定

防災用蓄電池を別置きし、ケーブルでの電源供給が必要な場合は、蓄電池から防災機器までを耐火ケーブルとしなければならない。蓄電池から非常用照明や誘導灯等までのケーブルが焼損すると、電源が供給できず不点灯となり避難の支障となる。

避難が完了するまでの間、ケーブルは火災に対して耐え、電源供給を続けなければならない。

排煙機、非常用エレベーター、消火栓ポンプやスプリンクラーポンプなどは、電源を内蔵するのが困難なため、受変電設備または非常用発電機からケーブルによって電源供給される。

耐熱配線の種類の概要

建築基準法で定められた耐熱配線の選定基準と、消防法に定められた耐熱配線の選定基準は若干ながら違いがあり、どちらの基準にも適合するように耐火電線を選定する。

耐熱配線は、耐熱の仕様に応じて、「FA」「FB」「FC」に区分されている。

FA区分

二種ビニル絶縁電線など、一定の耐熱性能を持った電線であっても、耐火性能のない樹脂製電線管に収容する程度では耐熱性能が十分ではないため、最も性能の低い「FA」に区分される。

FAに区分された電線は、ほとんどの防災設備の電源として使用できない。

FB区分

ロックウール製品の保温筒を金属管に巻き、その中に二種ビニル絶縁電線を収容すれば、一定以上の耐熱性能を維持できるとされ「FB」に区分される。

FBの区分であれば、十分な耐熱性能があると認められるため、防災設備の「操作用配線」として採用できる。

一部の電力ケーブルでは、不燃性の材料で構成された天井裏に敷設することで、耐熱電線と同様に扱えるものがある。CVケーブルなどはその一例であり、架橋ポリエチレンを材料としたケーブルであれば、FB区分として満足する。

FC区分

耐火構造の主要構造部に20mm以上埋没させた場合や、耐火被覆材で金属管を覆い、その中に二種ビニル絶縁電線を納めることで、最も耐熱性能の高い「FC」に区分される。

FC区分の耐火電線は、原則全ての防災設備に接続する電線として使用できる。

適合しない耐熱方式で電線を接続すると、火災時に熱によって電線が焼けてしまい、防災設備が運転しないという深刻な事故につながるおそれがある。

設計者、施工者に対して大きな責任問題ともなる。法令に準拠した工法を採用し、かつ実際に施工されているかを監理者が確認するのが重要である。