許容電流とは

許容電流とは、電線やケーブルに流せる電流の最大値である。電線やケーブルに電流を流すと、導体が持つ若干の抵抗によりケーブルが発熱する。この発熱により、電線が劣化したり被覆が溶融するため、ケーブルは許容電流という数値を定めて、流せる電流値を制限している。

電線に電気抵抗がまったくなければ、発熱することがないため電流をいくらでも流すことができる。しかし、電線にもわずかな電気抵抗が存在するので、P = I^2×R の計算に基づく熱が発生する。電流値が大きいほど大きな発熱となるため、電線の許容電流を超過した電流を長時間流すと、加熱された導体が絶縁物やシースを溶融してしまい火災事故につながる。

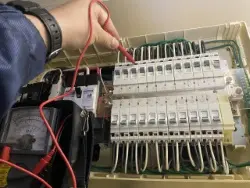

電線の許容電流を把握し、系統の遮断器容量、負荷容量から算出される電流値に対して適正な電線を選定することは、安全性や経済性の面から重要である。許容電流値は内線規定や、各電線メーカーの技術資料で提供されているため、これを確認してケーブル選定を行う。

温度による許容電流の変化

許容電流は、電線を被覆している絶縁体の種類、電線を敷設する場所の周囲温度、電線管やラックに乗せるなど電線の敷設方法の3つに大きく影響される。この3要素のうち絶縁体の種類については、ビニル絶縁電線よりも架橋ポリエチレン絶縁電線の方が熱に対して強いため、許容電流を高く設定できる。

電線を構成する材料だけでなく、電線を敷設する場所も大きく許容電流に影響する。敷設する場所の周囲温度が高温の場合、電流を流さない状態であっても電線温度が高くなるため、電流による温度上昇の余裕がなくなり、許容電流値が小さくなる。空調されていない大空間の天井部などでは、室内温度が40℃を超えるおそれがあり許容電流が思いがけず小さくなってしまうことも考えられる。

IV電線やVVFケーブルの許容電流は周囲温度30℃が基準となっているため、周囲温度が高くなることが予想される空間にあっては許容電流を小さく補正しなければならない。屋外や屋上など直射日光等で加熱される空間は、周囲温度が50℃以上になってしまうことも予想されるため、CVケーブルなどに変更することも検討すべきである。

また、電線管やワイヤリングダクトに電線を収容したり、ケーブルラックに電線を多段積みした場合、ケーブル本体からの放熱性能が悪化するため許容電流を小さく設定しなれればならない。放熱性能の悪化は許容電流の低減につながるため、流す電流値を低くしなければ異常発熱の原因となる。流せる電流値の限界が低くなれば、ケーブルサイズを大きくしなければならず、コストアップに繋がる。このように許容電流は数多くの要素によって左右されるため、幹線を計画する場合には十分な注意が必要となる。

同一管内に電線を多数収容した場合の電流減少係数は下記表の通りである。なお単相3線式の場合は3本の電線のうち1本は中性線であるため、電線本数から除外しても良いと定められている。例として、単相3線式の回路を5本収容した場合の電線本数は15本であるが、うち5本は中性線となるため電線数は10本として計算する。三相3線式の場合は3本すべてに同じ電流が流れるため、3として計算する。

| 同一管内に収容する電線数 | 電流減少係数 |

|---|---|

| 3以下 | 0.70 |

| 4 | 0.63 |

| 5または6 | 0.56 |

| 7以上15以下 | 0.49 |

| 16以上40以下 | 0.43 |

| 41以上60以下 | 0.39 |

| 61以上 | 0.34 |

許容電流による電線・ケーブル選定の原則として「ケーブルの許容電流 > 遮断器容量 > 負荷電流」とすることに留意し、配線設計を行うべきである。なお動力負荷の場合は負荷電流の合算のみではなく、機器運転時に発生する始動電流と定格電流の違いを理解し、適切な電線サイズを選定しなければならない。

許容電流の計算

単相3線式回路の許容電流計算

単相3線式の負荷の場合、3本使用する電線のうち1本は中性線であるため、3本のうち1本には原則として電流が流れないと考え、許容電流は2心の数値を採用できる。

例として、CVT100sqの許容電流は290Aであるが、単相であれば許容電流をCVD100sqの310Aで計算できるということになり、経済面で有利となる。なお三相3線式の場合は、3本全てが電源線という扱いになるため、CVDケーブルではなくCVTケーブルの許容電流値を採用して計算する。

許容電流の低減率

屋内配線工事において、幹線ケーブルは重いため天井を転がすことができない。一般的にはケーブルラックに乗せて施工するか、配管内に納めるか、ケーブルハンガーに吊る方法が採用される。ケーブルラックで施工する場合、ケーブル同士を接触させるように敷設すると、放熱性能が低下することにより許容電流が低下するため注意を要する。

ケーブルラックに1段積みにて敷き詰めて幹線を敷設した場合、低減率は0.7として計算する必要がある。本来持っている許容電流が0.7倍にまで低下するので、配線用遮断器の選定は低下したケーブルの許容電流値を基準として選定しなければならない。例としてCVT100sqで計算した場合、許容電流290Aを70%まで減ずると、203Aが使用できる電流の最大値となる。

低減率0.7で幹線計算した場合、設計監理や工事管理をする際は、ラック上へのケーブルを2段以上積むことは禁止しなければならない。ケーブルラックに幹線を多段積みで乗せた場合はさらに放熱性能が悪くなるため、低減率は0.5倍、0.3倍と低くなってしまう。

放熱することが困難な敷設環境では、CVT100sqを使用したとしても電流は87Aしか流せない。許容電流の低減は、放熱性能の低下を考慮して決められた数値であり、これを無視してケーブルを選定すると、ケーブルの発熱や発火を引き起こすおそれがある。

許容電流超過による事故事例

許容電流を超過した電流をケーブルや電線に流すと、異常発熱による発火事故を引き起こす。頻繁に機器が入れ替わる製作工場などで、増設・移設工事を繰り返した結果、ケーブルラック上に2段3段に電力ケーブルが重なることで放熱性能が著しく低下し、ケーブルから火を噴いたという事例もある。

身近でわかりやすい許容電流超過による発火事ドラムリールの発火がある。ドラムリールに電線を巻き付けたまま使用すると、電線が重なった部分の放熱性能が著しく悪化し、大きな電流を流すと異常発熱によって発火する。

許容電流の考え方は、仮設で使用している電線においても同様に配慮しなければならない。本来ドラムリールのような接続器具では15A程度の電流を安全に流せるが、電線をリールに巻き付けたままでは放熱性能が低下してしまい、5A程度の電流しか流せなくなる。

ケーブルを過密に敷設して放熱性能を阻害するのは非常に危険なことであり、避けるべきである。しかし、改修工事や設計変更などが重なると、ケーブル同じ箇所に多数敷設してしまうことは十分考えられることであり、ケーブルラックにケーブルを段積みしたり、過密な配線敷設につながってしまう。設計段階から将来的にケーブルが敷設されることも考慮して、経済的かつ合理的な計画をすることが望まれる。

基底温度による許容電流の補正

基底温度とは、電力ケーブルを敷設した場所の周囲温度によって決められた温度基準である。幹線で使用するCVケーブルやCVTケーブルは、基底温度40℃で許容電流が算出されている。ケーブルの周囲環境温度40℃において、定められた許容電流値を維持できるということになる。つまり、周囲温度が上昇または下降すれば許容電流が変動することになる。

ケーブルや電線の許容電流は製品により、基底温度30℃や40℃と定められている。ケーブルを敷設する場所だけでなく、ケーブルが通過する場所においても許容電流が変動するため、敷設環境の温度に注意する。

例えば、24時間に渡って常時空調されており、周辺の温度が常に25℃で維持されている環境であれば、基底温度で決められた数値よりも小さいため許容電流を大きく設定することが可能になる、そうでなければ、許容電流値を変更して計算することは避け、最も不利な条件で許容電流を設定すべきである。幹線ケーブルはキュービクルや電気室からケーブルラック、電線管を用いて天井裏などを敷設されることになるが、負荷の使用場所に至るまでのすべての箇所で温度管理されているのであれば、許容電流を大きく見積っても良い。

しかし、屋外キュービクルから敷設される幹線の場合、ケーブルの送出し部分において直射日光の影響を受けるため、周辺温度は40℃以上になる可能性がある。このような環境では基底温度を変えることは不可と考えるべきである。

IV電線などは基底温度が30℃と設定されているため、屋内配線として用いるものである。周囲温度が30℃を超過した場合に敷設することが明確な場合、許容電流を低く設定しなければ異常発熱のおそれがあるので注意を要する。

許容電流をもとにしたケーブルと遮断器の関係

分電盤の分岐ブレーカーに求められる遮断電流は、20Aを基本としている。20Aの配線用遮断器に VVF1.6-2C や VVF2.0-2C のケーブルを接続し、配線器具や照明器具に電源供給するというのが一般的な設計手法となる。VVFケーブルは、屋内配線工事で非常に広く使用されているケーブルで、高い絶縁性能や、取り扱いの容易さ、低コストであることを理由に幅広く採用されている。

住宅内であれば、ユニットバスの天井点検口から天井内を覗き込めば、多くのVVFケーブルが使用されていることがわかる。

ブレーカーの動作特性と許容電流

配線保護に用いられるブレーカーの動作特性として、設定された保護電流の1倍の電流値では動作しない。20Aで動作するブレーカーに20Aの電流を流し続けてもブレーカーは動作しないということになる。しかし、VVFケーブルの許容電流は、1.6mm-2Cで18A、1.6mm-3Cで15A であり、20Aの電流が流れづけると発火するおそれがあり危険である。

許容電流がオーバーした状態での運用にならないように、コンセント負荷に対しては分電盤のブレーカーから第一負荷までのケーブルサイズを2.0mmとして許容電流を高めることを検討すべきである。負荷の変動がない照明専用回路であれば1.6mmのVVFケーブルを採用することもあり得るが、コンセント負荷の場合は何が接続されるか確定できないため、電線サイズをアップしておくことが望ましい。

電線・ケーブルの温度上昇計算

電線の温度上昇についての計算式を記載する。銅線の温度上昇は θ = 0.008(I/A)^2×t という計算式で算出できる。VVF1.6mm-2C のケーブルに、許容電流上限の18Aの電流を流した場合、 0.008 × ( 18 / 2 ) ^2 × 1 = 0.648 [℃/秒] の温度上昇が発生する。

許容電流値までの電流であれば、電線自身からの放熱が発熱を上回るため、異常発熱や発火といった事故につながることはない。しかし、許容電流を大きく超える電流を流してしまうと、放熱が間に合わず温度上昇し、電線の劣化や発火につながってしまう。例えば、30Aの電流を1.6mm-2CのVVFケーブルに流した場合を考える。すると、温度上昇は θ = 0.008 × ( 30 / 2 ) ^2 × 1 = 1.8 [℃/秒] となり、温度上昇値が著しく高くなる。

0.648 [℃/秒] で放熱と発熱が平衡していたVVFケーブルであるが、電流が大きくなることで放熱が間に合わなくなり、異常加熱が継続される。これにより被覆やシースが熱で劣化し、絶縁性能が低下することで地絡事故や相間短絡事故に移行するおそれがある。許容電流を超える電流が流れてしまうことを避けるため、適切なブレーカー容量設定をしなければならない。

CVケーブル許容電流一覧

| サイズ | CV-1C | CV-2C | CV-3C | CVD | CVT |

|---|---|---|---|---|---|

| 2.0 | 31 | 28 | 23 | - | - |

| 3.5 | 44 | 39 | 33 | - | - |

| 5.5 | 58 | 52 | 44 | - | - |

| 8 | 72 | 65 | 55 | - | - |

| 14 | 100 | 91 | 77 | 91 | 86 |

| 22 | 130 | 120 | 100 | 120 | 110 |

| 38 | 190 | 170 | 140 | 165 | 155 |

| 60 | 255 | 255 | 190 | 225 | 210 |

| 100 | 355 | 310 | 260 | 310 | 290 |

| 150 | 455 | 400 | 340 | 400 | 380 |

| 200 | 545 | 485 | 410 | 490 | 465 |

| 250 | 620 | 560 | 470 | 565 | 535 |

| 325 | 725 | 660 | 555 | 670 | 635 |

VVFケーブル許容電流一覧

| サイズ | VVF-2C | VVF-3C | VVF-4C(1線は接地線) |

|---|---|---|---|

| 1.6 | 18 | 15 | 15 |

| 2.0 | 23 | 20 | 20 |

| 2.6 | 32 | 27 | - |