電線管とは

電線管は、絶縁電線を衝撃や張力から保護するための配管で、ケーブル保護にも用いられる。金属または合成樹脂を材料とした電気材料のひとつである。電線類の衝撃保護、電線類を隠ぺいすることによる美観の向上、隠ぺい時の電線引替えなどを容易に行うなど、多くの役割がある。

電線管内に絶縁電線やケーブルを入れることで、直射日光による劣化、衝撃による断線などから電線を保護し、安全な送電が可能となるため、幹線工事や配線敷設に広く用いられている。

電線管を用いた工事は、先行して敷設した配管内部に電線やケーブルを後から通さなければならない。配管サイズの選定においては「電線がスムーズに入線できること」「配線の引替が容易であること」などが求められる。

多条敷設による許容電流の低減

電線管内に多数の電線を収容すると、電線からの放熱が阻害され、電線が本来持っている許容電流が小さくなるという弊害がある。分電盤への立ち上がりなど、電線管が集約するような部分があると、放熱が阻害されて許容電流が減少する。

許容電流が小さくなることで、電線が異常発熱するおそれが高くなり危険である。許容電流を大きくするため、ケーブルサイズを上げるのはコストアップの原因であり、できる限り避けることが望まれる。

電線管は、絶縁電線を敷設するために用いるだけでなく、本来そのまま天井裏に敷設してよい「ケーブル工事」においても、衝撃やキズの防止、後からの引き換え・交換が容易にできるように、といった理由で敷設することもある。なお、この場合「電線管工事」に該当しない。

現在では、屋内配線工事のうち天井内配線工事は、多くが「VVFケーブル」を使用したケーブル工事であり、IV線のようなシースで保護されていない絶縁電線を、電線管に収容する配線工事はあまり行われていない。

電線管の設計技術

電線管を設計する際に重要になる項目が「占積率」である。電線管の内径に対して、どれだけの割合でケーブルや電線が占めているかを表す指標であり、占積率が大きいほど、電線管内に電線が密に入っている。

電線管に電線やケーブルを収容する場合、占積率を32%以下に抑えることを原則とする。電線等を入線する際はもちろんのこと、電線やケーブルが損傷し、引き替えが必要になった場合に、占積率が大きすぎると電線を引替えられない。電線が密に接触していると、放熱性能が悪化するため許容電流の最大値が減少してしまい、電線の性能が低下してしまうことにも注意を要する。

コストと施工性の許す限り、電線管は大口径のものを選定し占積率を低く維持することで、電線やケーブルの性能を確保できる。

電線管への入線本数が多くなる場合の緩和措置として、電線管が直線状に敷設されており、かつ距離が短い場合に限り、占積率を48%まで高めることが可能である。曲がりがあると電線やケーブルが引っかかって抜けなくなるため、フレキシブル管などで占積率を大きくすることは好ましくない。金属管やVE管など、直管でのみ採用することが望ましい方法である。

電線を敷設する場合、下記のルールに基づいて配線工事をしなければならないため、参考とされたい。

300V以下の電路における配線敷設が可能な施工方法

| 300V以下の配線方法 | 屋内 | 屋側屋外 | |||||||

| 露出 | 点検可能な隠ぺい場所 | 点検不可の隠ぺい場所 | |||||||

| 乾燥 | 湿気・水気 | 乾燥 | 湿気・水気 | 乾燥 | 湿気・水気 | 雨線内 | 雨線外 | ||

| がいし引き | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | a | a | |

| 金属管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 合成樹脂管 | PF管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| CD管 | b | b | b | b | b | b | b | b | |

| 合成樹脂可とう電線管 | 一種 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |

| 二種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 金属線ぴ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | |

| 合成樹脂線ぴ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | |

| フロアダクト | × | × | × | × | c | × | × | × | |

| セルラダクト | × | × | ○ | × | c | × | × | × | |

| 金属ダクト(ワイヤリングダクト) | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | |

| ライティングダクト | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | |

| バスダクト | ○ | d | ○ | × | × | × | d | d | |

| 平形保護層 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | |

| キャブタイヤ以外のケーブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

- ○は敷設可能、×は敷設不可能を示す。a~dについては下記の補足内容によるので注意を要する。

- a:露出場所及び、点検可能な隠ぺい場所で敷設可能

- b:直接コンクリートに埋め込む場合を除き、専用の不燃管・ダクト、または自消性の管・ダクト収容で敷設可能

- c:コンクリート打込であれば可能

- d:屋外用で、かつ点検できない隠ぺい場所でなければ敷設可能

300Vを超える電路における配線敷設が可能な施工方法

| 300Vを超える配線方法 | 屋内 | 屋側屋外 | |||||||

| 露出 | 点検可能な隠ぺい場所 | 点検不可の隠ぺい場所 | |||||||

| 乾燥 | 湿気・水気 | 乾燥 | 湿気・水気 | 乾燥 | 湿気・水気 | 雨線内 | 雨線外 | ||

| がいし引き | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | a | a | |

| 金属管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 合成樹脂管 | PF管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| CD管 | b | b | b | b | b | b | b | b | |

| 合成樹脂可とう電線管 | 一種 | ○ | × | c | × | × | × | × | × |

| 二種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 金属ダクト(ワイヤリングダクト) | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | |

| バスダクト | ○ | d | ○ | × | × | × | d | d | |

| キャブタイヤ以外のケーブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

- ○は敷設可能、×は敷設不可能を示す。a~dについては下記の補足内容によるので注意を要する。

- a:露出場所及び、点検可能な隠ぺい場所で敷設可能

- b:直接コンクリートに埋め込む場合を除き、専用の不燃管・ダクト、または自消性の管・ダクト収容で敷設可能

- c:電動機に接続する短小な部分で、可とう性が必要な部分であれば敷設可能

- d:防まつ型の屋外用で、かつ木造以外の造成物に支持し、点検できない隠ぺい場所でなければ敷設可能

電線管の長さと曲がり

電線管は、配管完了後に電線やケーブルを入線するという施工方法になるため、曲がり数が多かったり、距離が長すぎると施工が困難になってしまう。曲がり回数が多い部分や、電線管長さが30mを超える部分にはプルボックスやアウトレットボックスを一定間隔で設け、入線作業が容易になるよう計画することが望まれる。

電線管の曲がり部分が1箇所増えるごとに、電線の入線に必要な張力が2倍になるといわれており、曲がりの数は施工性に大きな影響を及ぼす。3箇所を超える曲がりを、一つのボックス間に設けるのは避けるべきである。

コンクリートへの電線管打ち込み

床や壁がコンクリートの場合、コンクリート内部に電線管を打ち込む施工が一般的に行われている。電線管をコンクリート部分打ち込む場合、適切なコンクリート被り暑さを確保しなければ、適切な強度が得られなくなり、ひび割れの原因となる。

通常、コンクリート厚さは100~200mm程度で、鉄筋ピッチは100mm間隔のことが多いため、大口径の電線管をコンクリート内部に打ち込むと、コンクリートが部分的に薄くなってしまったり、鉄筋に接近しすぎてコンクリートが十分に充填されないといった不具合につながる。

そのため、打ち込む電線管は呼径25mm以下とすることが一般的であり、CD管やPF管では呼径22~28mmを上限として設計するのが一般的である。呼径が30mmを超える電線管を、コンクリートの断面欠損が非常に大きくなるため特別な補強が必要になるなど、構造上の弱点になる上に不経済になる可能性がある。

スラブへのコンクリート打ち込みを考えた場合、電線管がコンクリート内部で交差することも考えられる。交差が発生する計画では、コンクリート厚150mm程度が確保できないと、電線管の交差部でコンクリート被り厚さが薄くなることが懸念される。デッキスラブなど比較的薄いコンクリートスラブの場合、電線管を交差できないことがあるため、スラブの仕様と電線管敷設ルートを十分検討することが重要である。

電線管の電流減少係数

電線管に多数の電線を収容すると、放熱性能の低下により許容電流が低くなる。同一管内に3本以下であれば「0.7倍」と、4~6本で「0.6倍」、7~15本で「0.5倍」、40~60本で「0.4倍」まで許容電流が減少するため、ケーブル本来の性能が発揮できなくなる。

電線管に収容する電線はできる限り少なくすることで、電線の性能を十分引き出すことができるため経済的な設計となる。一つの電線管に多数の電線を収容すると、許容電流値の低減だけでなく、事故発生時や改修工事など電線の引替え工事が必要になった場合に、引き抜けないといった不具合につながる。

電線管に電線を収容する場合、電線管の占積率を低く抑えなければ、通線や引き抜きが困難である。電力線の場合は、放熱性能が悪化するため許容電流の低減にもつながる。電力線の場合は収容するケーブル仕上外径の1.5倍以上、通信線の場合は収容するケーブル仕上外径の2倍以上の、電線管内径を確保すると施工性が高まる。

金属電線管の外径・内径一覧表

| 区分 | 公称サイズ(sq) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 内径(mm) |

|---|---|---|---|---|

| ねじなし電線管 | E19 | 19.1 | 1.2 | 16.7 |

| E25 | 25.4 | 1.2 | 23.0 | |

| E31 | 31.8 | 1.4 | 29.0 | |

| E39 | 38.1 | 1.4 | 35.3 | |

| E51 | 50.8 | 1.4 | 48.0 | |

| E63 | 63.5 | 1.6 | 60.3 | |

| E75 | 76.2 | 1.8 | 72.6 | |

| 薄鋼電線管 | C19 | 19.1 | 1.6 | 15.9 |

| C25 | 25.4 | 1.6 | 22.2 | |

| C31 | 31.8 | 1.6 | 28.6 | |

| C39 | 38.1 | 1.6 | 34.9 | |

| C51 | 50.8 | 1.6 | 47.6 | |

| C63 | 63.5 | 2.0 | 59.5 | |

| C75 | 76.2 | 2.0 | 72.2 | |

| 厚鋼電線管 | G16 | 21.0 | 2.3 | 16.4 |

| G22 | 26.5 | 2.3 | 21.9 | |

| G28 | 33.3 | 2.5 | 28.3 | |

| G36 | 41.9 | 2.5 | 36.9 | |

| G42 | 47.8 | 2.5 | 42.8 | |

| G54 | 59.6 | 2.8 | 54.0 | |

| G70 | 75.2 | 2.8 | 69.6 | |

| G82 | 87.9 | 2.8 | 82.3 | |

| G92 | 100.7 | 3.5 | 93.8 | |

| G104 | 113.4 | 3.5 | 106.4 |

電力ケーブルに対する電線管路のサイズ

| 種別 | サイズ | 仕上外径 | 厚鋼電線管 | 配管用炭素鋼鋼管 | 硬質塩化ビニル管 | 波付硬質合成樹脂管 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 600V CV-2C | 2.0 | 10.5 | 28 | 25 | 28 | 30 |

| 3.5 | 11.5 | 28 | 25 | 28 | 30 | |

| 5.5 | 13.5 | 28 | 25 | 28 | 30 | |

| 8 | 15.0 | 28 | 25 | 28 | 30 | |

| 14 | 16.5 | 28 | 25 | 28 | 30 | |

| 22 | 19.5 | 36 | 32 | 36 | 30 | |

| 38 | 24.0 | 42 | 40 | 42 | 40 | |

| 60 | 29.0 | 54 | 50 | 54 | 50 | |

| 100 | 37.0 | 70 | 65 | 70 | 65 | |

| 150 | 43.0 | 70 | 65 | 70 | 65 | |

| 200 | 50.0 | 82 | 80 | 82 | 80 | |

| 250 | 54.0 | 92 | 90 | 82 | 100 | |

| 325 | 60.0 | 92 | 90 | 92 | 100 | |

| 600V CV-3C | 2.0 | 11.0 | 28 | 25 | 28 | 30 |

| 3.5 | 12.5 | 28 | 25 | 28 | 30 | |

| 5.5 | 14.5 | 28 | 25 | 28 | 30 | |

| 8 | 16.0 | 28 | 25 | 28 | 30 | |

| 14 | 17.5 | 28 | 25 | 28 | 30 | |

| 22 | 21.0 | 36 | 32 | 36 | 40 | |

| 38 | 25.0 | 42 | 40 | 42 | 40 | |

| 60 | 31.0 | 54 | 50 | 54 | 50 | |

| 100 | 40.0 | 70 | 65 | 70 | 65 | |

| 150 | 46.0 | 70 | 80 | 82 | 80 | |

| 200 | 54.0 | 82 | 90 | 100 | 100 | |

| 250 | 58.0 | 92 | 90 | 100 | 100 | |

| 325 | 65.0 | 104 | 100 | 100 | 100 | |

| 600V CVT | 14 | 21.0 | 36 | 32 | 36 | 40 |

| 22 | 24.0 | 36 | 40 | 42 | 40 | |

| 38 | 28.0 | 42 | 50 | 54 | 50 | |

| 60 | 33.0 | 54 | 50 | 54 | 65 | |

| 100 | 41.0 | 70 | 65 | 70 | 65 | |

| 150 | 47.0 | 82 | 80 | 82 | 80 | |

| 200 | 55.0 | 92 | 90 | 100 | 100 | |

| 250 | 60.0 | 92 | 90 | 100 | 100 | |

| 325 | 66.0 | 104 | 100 | 100 | 100 | |

| 6.6kV CVT | 22 | 42.0 | 70 | 65 | 70 | 65 |

| 38 | 46.0 | 70 | 80 | 82 | 80 | |

| 60 | 50.0 | 82 | 80 | 82 | 80 | |

| 100 | 57.0 | 92 | 90 | 100 | 100 | |

| 150 | 65.0 | 104 | 100 | 100 | 100 | |

| 200 | 72.0 | - | 125 | 125 | 125 | |

| 250 | 76.0 | - | 125 | 125 | 125 | |

| 325 | 85.0 | - | 150 | 150 | 150 |

金属電線管の種類と特徴

金属製の電線管は高い耐久性や耐衝撃性を持っており、露出、埋設など汎用性の高い施工方法のひとつである。絶縁電線やケーブルを収容することで、電線が保護されるため高い耐久性が得られる。

金属の電線管には種類があり、低圧だけでなく高圧や特別高圧といった危険性の高い電線路でも使用される「厚鋼電線管」や、屋内で使用することを前提としてコストダウンや軽量化が図られた「薄鋼電線管」、「ねじなし電線管」などがある。

厚鋼電線管は管の内外面に溶融亜鉛メッキが施され、2.3mm以上の肉厚な金属電線管のため、低圧電線路だけでなく高圧や特別高圧の電線路にも適用可能である。対して薄鋼電線管は肉厚が薄く、耐候性に劣るため屋内で使用するのが基本である。

これら金属製の電線管は、強度、耐久性、コストが大きく違うため、設計者はコストと安全性の両面から比較検討し、合理的な選定を行わなければならない。

厚鋼電線管(G管)

肉厚な金属製の電線管であり、屋外で使用できる高い耐候性を持つ。電気設備図面では「G管」と表現する。電線管の呼び径は22、28など偶数値で規定されている。

直射日光が当たる屋上、排気ガスが充満する駐車場内、常に湿気のある地下ピット内など、過酷な環境でも使用可能である。高圧電線や特別高圧電線を保護する電線管路や、防爆性能が求められる危険な空間に敷設する配線ルートとしても使用できる。

厚鋼電線管の標準長さは3.66mであり、端部は接続用として「ネジ切り」されているため、カップリングを用いて電線管同士を接続し延長していくといった施工方法が用いられる。

厚鋼電線管の表面は溶融亜鉛めっきが施されており、高い耐候性を維持している。溶融亜鉛めっきは「電気亜鉛めっき+表面塗装」という方法と比較して高い性能を持っており、維持管理や保守の手間が少なく、塗装がないため再塗装に掛かる費用が発生しない。強い衝撃を与えるなど深い傷が発生した場合を除き、大きなランニングコストが発生しないという利点がある。

表面に施された溶融亜鉛めっきは、酸化薄膜の効果により保護皮膜として働き、腐食が進行しにくくなるという利点がある。亜鉛は鉄の10~25倍という高い耐食性を持っており、溶融亜鉛めっきによって鉄素地の腐食が抑えられるため、過酷な環境でも十分耐えられるのが特徴である。亜鉛めっきは犠牲防食作用という特徴も持っており、亜鉛めっきの皮膜に傷が生じても、傷の周囲の亜鉛がイオン化することにより修復され、鉄の腐食は抑制され続ける。

溶融亜鉛めっきは腐食が遅く、長期間に渡って電線管の鉄素地を保護し続ける。塩害地域での施工にも適合しており、腐食性ガスが空気中に含まれる重工業地域や、空気中に塩分が含まれる沿岸地域などでは25年程度の利用が可能とされている。空気が清浄な山間部や乾燥地域では、より長期に渡る利用が可能であり、著しい損傷を受けない状態であれば50年以上の耐久性を持っている。屋内に厚鋼電線管を敷設する場合、建築物の寿命内で配管が腐食することはほぼ考えられない。

薄鋼電線管(C管)

肉薄な金属電線管であり、屋内で使用する電線管である。電気設備図面では「C管」と表現する。電線管の呼び径は19、25など奇数値で規定されている。

電線管の厚さや性能は屋内利用を前提に製作されているため、耐久性や耐候性は厚鋼電線管に及ばない。亜鉛めっきが施されているのは同様であり、樹脂製の電線管よりも耐久性・衝撃性が高く、主として屋内露出配管用として使用され、さらに表面塗装を行う事例も多い。電線管の肉厚は1.6mmからであり厚鋼電線管よりも薄い。

電線管の標準長さは3.66mであり、厚鋼電線管と同じである。端部は接続用として「ネジ切り」されているのも同様である。厚鋼電線管よりも軽量のため施工性が高く安価に設定されている。

厚鋼電線管との違いとして、厚鋼電線管は呼び径が「内径」なのに対し、薄鋼電線管は「外径」を示している。「C19」と記載されている配管は、内径19mmではなく16mmのため、収容電線の本数や占積率の計算時には注意を要する。

薄鋼電線管は、屋内の直天部分の天井や壁配管、EPSやPSのスイッチやコンセント用の立ち下げ配管など、人が触れる位置にケーブルや電線を立ち下げる必要がある場合に用いられることが多い。

厚鋼電線管と比較して耐候性が低いため、特殊な加工が施された薄鋼電線管を選定する場合を除き、屋外での使用は勧められない。軒天部分なども同様で、強風時には軒面まで雨や汚れが吹き付けて電線管を汚し、腐食が進行するおそれがあるため、屋外では厚鋼電線管の使用を原則とするのが安全である。

屋内の電線管路としては、端部がネジ切られていない「ねじなし電線管」が普及しており、接続部品の多い薄鋼電線管はあまり使われない。

ねじなし電線管(E管)

薄鋼電線管よりも肉厚が薄い電線管である。薄鋼電線管と同様、機械室やシャフト内など屋内での使用を前提している。ねじ切りをしないことを前提としているため、ねじの分だけ配管を薄くできるのが特徴である。電気設備図面では「E管」と表現する。

薄鋼電線管と比べて、同一の呼び径であっても内径が大きく確保できるため、わずかであるが占積率に余裕が生まれる。薄鋼電線管と比べて電線を多く入線できるだけでなく、軽量のため施工性も良好である。

ねじなし電線管は薄鋼電線管よりも肉厚が薄く、1.2mm程度まで薄く作られている。軽量であることは施工性の向上につながるが、肉厚の薄い電線管は強度に劣り、曲げ加工時につぶれるおそれがあるため、取扱に注意を要する。厚鋼電線管と比較して耐候性や耐久性が低いため、薄鋼電線管と同様に屋内露出場所や天井裏に使用するのが原則である。

配管の端部にネジが切られていないため、配管相互の接続には「ねじなしカップリング」と呼ばれる部材を使用する。ノーマルベンドやコネクタも、ねじなし専用の部材を選定しなければならない。

ポリエチレンライニング鋼管(PE管)

溶融亜鉛めっきよりも耐食性を高めた金属管のひとつであり、地中埋設に適した電線管として、高圧引込用や、通信・弱電引込用の金属管として用いられている。溶融亜鉛めっき交換も高い耐久性や耐候性があるが、土壌に含まれる酸やアルカリ、塩分等による腐食に対して極めて高い抵抗性を持ち、被膜によって電線管の鉄部分が保護される。化学物質にも十分耐えるため、特に重要な配管経路に採用される。

地中埋設は迷走電流を受けやすいため、軌道(線路)が付近に敷設されているような環境では、迷走電流の影響で金属体の腐食が進行するおそれがある。ポリエチレンでライニングが施されているため絶縁性能が高く、迷走電流による電食を保護できるというのも利点のひとつである。

ポリエチレンは直射日光に含まれる紫外線に弱いため、露出部分に敷設するのは適していない。また被覆は強い衝撃を与えると剥がれてしまうため、補修が必要となるという点にも注意が必要である。施工中にキズをつけた場合は保護性能が失われてしまうため、地中埋設管として用いる場合、施工管理が特に重要となる。

金属管工事の電気設計

金属管工事は、金属製の電線管を使用した配管工事である。電線管工事の中で最も頑丈・堅牢であるが、コストが高くなる施工方式である。厚鋼電線管(G管)・薄鋼電線管(C管)・ねじなし電線管(E管)の3種類に区分されている。金属管の定尺長さは3.66mである。

配管は可とう性がないため、金属管を曲げたい場合はベンダーを使用しなければならない。ベンダーによる施工は熟練性を求められる技術であり、施工経験によって速さや仕上がりが変わる。

金属管を支持する場合、電線管本体に強度がありたわみが比較的小さいため、支持間距離は2m以下ごとで良いとされている。

金属電線管の磁気的平衡

交流回路の場合、その系統の電線全てを1本の電線管に収容するのが原則である。相の違う電線を別々の管路に収容してはならない。単相2線式電路であれば、白と黒の2本の電線で電源供給されるが、白と黒の2本を別々の電線管に収容することは禁止されている。

相の違う電線を別の金属管に収容すると、電線管に誘導現象が発生して過熱され、発火・焼損事故につながる。単相3線式や三相3線式の場合はその3本、三相4線式の場合は4本を1つの電線管に収容すべきである。

三相3線式回路の場合、大容量設備に電源供給をする場合や、変圧器二次側の低圧幹線においては、許容電流を大きく確保するため、CV-1Cケーブルを3本敷設する。この場合も、3本の電線を別々の金属管に収容してしまうと、電磁的不平衡によりうず電流が発生し、うず電流が金属製の電線管を加熱することになり、これは数百度にまで達するとされている。

加熱された電線管に電線のシースが接触すると、シースが熱によって溶融し、発火・発煙、充電部の露出といった事故に進行する。配管内で充電部が金属管と接触すれば地絡事故となる。別々に電線を敷設しなければならない計画の場合は、磁性を持つ金属製配管を使用せず、合成樹脂管を使用すべきである。

金属電線管の支持・接続

金属電線管の支持間隔は2.0m以下とする。金属管を曲げる場合は、断面の変形が発生しないように注意し、配管内径の6倍以上の半径で曲げる。呼径25mm以下の金属管であれば、断面の変形が発生しない範囲で、より小さな半径で曲げられる。

金属管の接続工事では、金属管本体を電気的に完全接続させることが重要である。金属管相互の接続ではカップリングを使用し、ねじ込み突合せ、締め付けを行い固定する。金属管とボックスを接続する場合は、ロックナットを使用してボックスの締め付けを十分行う。

金属電線管の接地

金属製の電線管は、内部に収容した電線やケーブルから漏電等が発生した場合、電線管の表面まで漏洩電流が到達し、電線管に触れた人に感電被害を及ぼす。電線管やプルボックスは全ねじボルトやLGS(軽量鉄骨)、デッキスラブなど数多くの金属体と接触しているため、漏電が建物全体に広がってしまう。

金属電線管には接地工事を施し、漏電が発生した場合には早急に漏電遮断器を動作されて回路を保護し、建物管理者が事故発生に気づくよう安全な設計としなければならない。

金属電線管に収容した電線の電圧が、300V以下の場合はD種接地工事、300Vを超える場合はC種接地工事を施す必要がある。高圧電線を収容する場合はA種接地工事を施すなど、収容する電線の電圧に応じて接地工事の種別を適切に設定しなければならない。

金属製可とう電線管の特徴

表面に亜鉛メッキを施した金属製の可とう金属管で、ボックス接続部や機器類の電源ボックスへの配管接続部に設けられる。工具を使わず手でも曲げられるため、曲がり部分の施工性向上を図ることができる電線管を構成する部品のひとつである。

ノーマルベンドは、機器との配管接続における位置合わせが困難であり熟練性が求められる。可とう電線管は簡易に曲げることができるため、施工性を高めるために用いられることが多い。可とう電線管は振動を吸収する動きをするため、空中機やファンの接続点付近に設けることで、機器の振動を吸収することが可能である。

合成樹脂製の配管と違い、火災によって本体が加熱されても有害ガスが発生しない。金属製であるため高い強度と耐衝撃性を維持しており、電線管工事では広く用いられている。製品は「屋内用」「屋外用」「条件の悪い屋外用」に分かれており、商品名として「プリカチューブ」「防水プリカ」と呼ばれ販売されている。

「一種金属製可とう電線管」と「ニ種金属製可とう電線管」が存在するが、一種はJIS規格から廃止されているため、メーカーが製造している可とう電線管は「二種」が基本となる。なおJIS基準外であっても、使用禁止という意味ではない。

可とう電線管を使用するメリット

直管部分を金属電線管で敷設し、曲がりの部分に可とう電線管を用いるのが一般的な電線管工事の使用方法となる。耐久性や強度は厚鋼電線管に及ばないが、自由に湾曲するため曲がり部分の施工性が向上する。

長く大きな建築物は、地震発生時のねじれで破壊してしまうおそれがあるため、部分的に「エキスパンションジョイント」を設けて建物が揺れた場合の部分的な破壊を防止しているが、エキスパンション部分に固定された電線やケーブルラックを敷設すると、地震時に応力が集中して折れてしまう。

このような部分には、ケーブルに余長を持たせて揺れを吸収することになるが、保護の弱点にならないよう電線管を接続したい場合には、可とう電線管を用けると良い。

エキスパンション部分の両端にプルボックスを設置し、可とう電線管を弛ませて接続することで、ケーブルに掛かる伸縮が吸収され、張力による断線を防止できる。

可とう電線管の支持間隔と曲げ半径

可とう電線管を横向きに施工すると、中央部が大きくたわむ。間隔を大きく固定するとたわみが大きくなり、電線の挿入が困難になるため、直線部分はできる限り鋼製電線管を用い、曲がり部分として最小限の範囲で使用すると良い。

可とう電線管の支持間距離は1m以下とする。他の電線管よりも狭い間隔で固定し、直線状態が維持できるよう施工すべきである。支持間隔を大きくし過ぎると、管路への電線の入線が困難になるだけでなく、たわみにより見栄えも悪くなる。

曲げ施工を行う場合、管内径の6倍以上の半径でゆるやかに曲げなければならない。急角度で曲げると、電線の挿入や引き抜きができないため注意を要する。

合成樹脂電線管の種類と特徴

合成樹脂電線管は、硬質塩化ビニルを主体とした電線管で、電気設備分野では「VE管」とも呼ばれている。定尺長さは4mである。

「合成樹脂電線管」はVE管が該当するが、PF管やCD管と呼ばれる電線管も、素材として合成樹脂が用いられている。これらは可とう性が重視されており「合成樹脂可とう電線管」として区分される。

金属製の電線管よりも強度が低く、耐衝撃性・耐候性・耐久性など強度に関しては全般的に性能が低いが、軽量で施工性が良く、金属管のように錆による腐食が発生しないという利点がある。絶縁体のため、異種金属との接触による腐食も発生することがないので、地下ピットや埋設配管などにも多用されている。

金属部材が用いられていないため、電磁誘導による発熱や損失が発生しないというのは、合成樹脂管を採用する理由のひとつとなる。なお、防爆性能は全くないため、危険場所で使用することは禁止されている。

合成樹脂電線管の特徴

素材に合成樹脂を用いているため、金属管に比べて安価である。熱によって溶融・変形したり、ナイフなど鋭利なものによって切断できるという特性から、施工性は高いものの、セキュリティの面では劣っている。

ビニル系の材料は直射日光を長時間浴びると、劣化してひび割れなどが発生し、そこから水が入ったり、内部のケーブルに日射があたるなど、不具合が発生するおそれがある。直射日光のおそれがある部分では、アクリル樹脂系の塗装を電線管表面に施すなど、ビニル素地が日光に当たらないような措置を施すのが良い。

合成樹脂電線管の温度による伸縮

合成樹脂管は、金属製の電線管よりも強度が低く、圧力や振動、衝撃に弱い。やむを得ず、衝撃や振動の発生する場所に敷設する場合は、合成樹脂管に悪影響が及ばないように防護措置を施す必要があり、対応できないのであれば、設計変更により金属管工事に変更する配慮が必要である。

合成樹脂管は温度変化による伸縮が著しく、夏季は熱により膨張し、冬季は冷気により収縮する。屋外で直射日光が当たる場所に敷設すると、この変化はより大きく発生し、冬期に横向き敷設した電線管は、夏期になるとたわんでしまう。必要に応じて、配管の支持間隔を狭くし、伸縮によるたわみに耐えられるよう計画すべきである。

支持間隔と支持点

硬質ビニル電線管の支持間隔は1.5m以下とし、管端やボックス接続部には、接続点から0.3m以内の場所に支持点を設ける。支持間隔が1.5mより広くなると、自重や挿入電線の重量で配管がたわみ、電線の引き換えができなくなったり、接続点に張力が加わったりするなどの悪影響を及ぼす。

PF管やCD管といった可とう電線管の場合、非常にたわみやすいため支持間隔を小さくしなければならない。支持間隔は1.0m以下とし、管端やボックス接続部は0.3m以内に支持点を設ける。コンクリートスラブや壁に打ち込む場合も同様に支持し、コンクリートを流し込んだ際に外れたり、ずれたりしないように堅固に固定する。夏期と冬期の温度差でもたわみが発生するため、支持点を狭く計画し、たわみに耐えるよう計画するのが重要である。

曲げと接続

合成樹脂電線管を曲げる場合、曲げ半径を配管内径の6倍以上とし、断面が変形しないように施工する。電線の引き入れ、引き換えができなくなるため、ボックス間などから3箇所以上屈曲させないのが原則である。

合成樹脂管を曲げる場合、金属管のようなパイプベンダーを用いると割れてしまうため、ガストーチランプの火であぶり、軟化させて曲げるという施工方法が行われる。

合成樹脂管同士を接続し延長する場合には「TSカップリング」と呼ばれる接続部材を使用する。カップリングは接着剤の有無によって差込深さの基準が違っており、接着剤ありの場合は「外径の0.8倍以上」、接着剤なしの場合は「外径の1.2倍以上」の差込深さが求められる。

合成樹脂可とう電線管の特徴

合成樹脂可とう電線管は、電線を保護するために使用する管のうち、手で容易に曲げられる合成樹脂製の電線管である。コンクリートへの打ち込みも可能であり、電線やケーブルの保護として多用されている。

合成樹脂可とう電線管は、施工性が良く軽量でかつ安価という面から、採用により数多くのメリットがある。ナイフやカッターによって容易に切断でき、壁内配管の保護や、屈曲が多い機械室やシャフト内などでは施工性が大幅に向上する。

金属製電線管よりも軽量で、かつ数十メートルという長尺で納品できるため、作業場所への運搬も容易で、労務の軽減につなげられる。磁性部分がないため、金属製の電線管に必要なボンディングが不要という点も利点のひとつである。

合成樹脂であっても一定以上の高い強度が確保されているが、金属管と比較して耐久性に劣り、衝撃や振動に弱いのが欠点である。ナイフ等で容易に切断できるのは施工性としては良好だが、セキュリティの面では不足となる。強い衝撃を与えると、割れてしまい内部の電線が露出してしまうことがあり、漏電の危険性が高い。

使用場所を十分検討し、安全面、施工性などの検証を行った上で、最適な電線管を選定するのが重要である。

PF管

PF管は合成樹脂可とう電線管で、自由に曲げられるため施工性が非常に良く、合成樹脂性であり耐久性や耐食性に優れている。直射日光の当たる場所では二重管を採用することで、太陽光発電パネルの接続電線保護用などにも用いられている。

合成樹脂管は金属電線管と比べて強度が劣っている。人に踏まれる程度の荷重ではあまり問題にならないが、釘などが刺されば容易に貫通してしまい、内部電線を損傷するおそれがあるので、施工管理を重点的に行う。

PF管は燃焼に対する自消性があるため、露出場所や隠ぺい場所で使用できる。可とう性があるため直線状に敷設することが困難で、露出場所ではたわみや曲がりが不格好である。天井裏や壁内のケーブル保護など、見えない場所での敷設を主体とすることが望まれる。

屋外でPF管を使用する場合、内部に水が入らないように一定の勾配を確保し、ボックスなどで水抜きができるよう措置を施すことを検討する。PF管は可とう電線管であり、たわみがあれば水が内部に溜まりやすくなる。電線管内部で電線が常に水に浸かっているような状況になると、電線の絶縁劣化など悪影響を及ぼすおそれがある。

PF管は自消性の性質があり、自消性のないCD管よりコストが高いので、コンクリートの打ち込み配管などで使用するのは避け、CD管を採用するべきである。

合成樹脂可とう電線管の内径・外径一覧表

| 区分 | 公称サイズ(sq) | 外径(mm) | 内径(mm) |

| CD管 | 14 | 19 | 14 |

| 16 | 21 | 16 | |

| 22 | 27.5 | 22 | |

| 28 | 34 | 28 | |

| 36 | 42 | 36 | |

| 42 | 489 | 42 | |

| 54 | 60 | 54 | |

| PFS管 | 14 | 21.5 | 14 |

| 16 | 23 | 16 | |

| 22 | 30.5 | 22 | |

| 28 | 36.5 | 28 | |

| 36 | 45.5 | 36 | |

| 42 | 52 | 42 | |

| 54 | 64.5 | 54 | |

| PFD管 | 14 | 21.5 | 14 |

| 16 | 23 | 16 | |

| 22 | 30.5 | 22 | |

| 28 | 36.5 | 28 | |

| 30 | 39 | 30 | |

| 36 | 45.5 | 36 | |

| 42 | 52 | 42 | |

| 54 | 64.5 | 54 | |

| FEP管 | 30 | 40 | 30 |

| 40 | 54 | 42 | |

| 50 | 65 | 50 | |

| 65 | 85 | 66 | |

| 80 | 102 | 80 | |

| 100 | 130 | 100 | |

| 125 | 160 | 125 | |

| 150 | 189 | 150 |

PFS管

PF管には単層構成のPFS管と、複層構成のPFD管がある。PFS管は単層構造となっており、露出配管、隠ぺい部配管、コンクリート打ち込み配管など、数多くの電線管敷設工事に適用できる一般的な構造となる。

軽量で施工性が良いが、原則として屋内利用に限って利用すべきである。直射日光を長期間に渡って受けた場合に、ひび割れに進行するおそれがあるため、屋外で合成樹脂可とう電線管を用いたい場合は、PFD管やタフストのような特殊なプラフレキを用いるのが望ましい。

PFD管

複層構造のPF管で、屋外露出配管など、電線管に耐候性が求められる場合に使用される。PFD管の方がPFS管よりも高価であるが、PFS管よりも強度や耐候性が高くなる。

屋根の上や屋上など、常に直射日光が当たり、かつ温度変化が著しい場所でPFS管を使用すると、紫外線の影響で配管にひび割れが発生するおそれがある。劣悪環境ではPFS管を使用せず、耐候性の高い黒色のPFD管を使用するなど、紫外線に強いPF管を選定するのが良い。

CD管

CD管は合成樹脂可とう電線管の一つで、コンクリートの打ち込みにしか使用できない製品である。PF管やCD管は多様なカラーリングの製品があり判別が付きにくいため、CD管であることが明確に判別できるようオレンジ色に着色されている。

CD管は自消性がないため「電線管として使用する場合」はコンクリートに打設する必要がある。コンクリート打ち込み以外の施工方法では、CD管を電線管として使用できないため、IV線を用いることはできない。CD管には直射日光に対する耐候性がほとんどないため、屋外露出での使用は控えるのが望まれる。

CD管をコンクリート打ち込み以外で使用してよいかという判断については、一般的に「ケーブル工事」をおこなっている場合の「保護用管路」であれば認められるとされている。CD管にIV線の絶縁電線を収容しない限り「電線管」という扱いにならないため、電気設備技術基準に規制されないという考え方である。

現場管理や監理をする際に、天井裏や壁内にCD管が敷設されていた場合、その管内にIV線が入っていれば電線管扱いとなるためNG、VVFケーブルが入っていればOKという判断がわかりやすい。

品質的な観点からすれば「自消性がない管路 = 火災で延焼する管路」となるため、CD管の使用はコンクリート打ち込みに限定し、露出・隠蔽部ではPF管を使用すべきと考えると良い。これもコストとの兼ね合いであり、慎重な計画が望まれる。

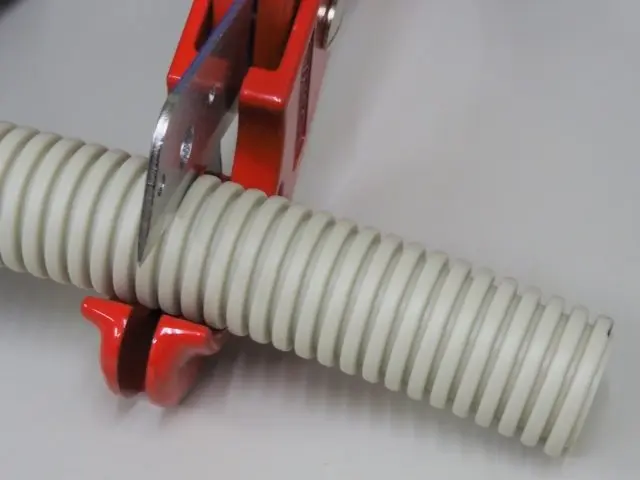

FEP管

波付硬質合成樹脂電線管はFEP管と呼ばれる。FEP管は土中埋設電線管路として広く使用されており、内径30mmから100mmを超える大口径の管路まで構築できる。28mmまでの管路はCD管・PF管とし、それを超える場合はFEP管とするのが基本である。

電線管表面が波付きになっているため、荷重によるたわみが小さく通線しやすいのが特徴である。見栄えが良いものではないため、隠蔽部や埋設用として使用するのが原則である。

※電線断面積は、仕上がり外径に基づく円として算出しています。

※VVFは「長径」を外径として計算(安全側)。