ZEBとは

ZEBとは、建築物のエネルギー自立度を高めることで、建物が消費する年間の一次消費エネルギー消費量の収支をゼロとした建物を示すものである。ZEBとは「Net Zero Energy Building」の略称であり、建物自体のエネルギーを削減する「省エネ」を行い、さらに太陽光発電やコジェネレーションシステムなどによる「創エネ」を組み合わせて、建築物が消費するエネルギーをゼロにした建物のことである。

ZEBは、建物由来のエネルギー空調や照明、給湯など「建物由来」のエネルギーを評価するものであり、ZEBを達成した建築物であっても「電気代がゼロ」ということにはならないことに注意が必要である。ゼロエネルギーという単語から、まったくエネルギーが消費されない建物であるように誤認しないよう、十分な説明が必要である。

例えば、建物利用者が用いる電算装置やOA機器、サーバーマシン、スマートフォンの充電なども電力を消費している。これは建物由来のエネルギーではないため、省エネルギー計算から除外され「その他の電力」として積算される。さらに、その他の電力にも含まれない電力として、工場における生産行為や、研究開発を行うために用いる特殊な電力についても、建物由来ではないため除外される。

達成状況に応じた4段階のZEB評価

ZEBは一次消費エネルギーがゼロであることが求められるが、その達成状況によって4つのシリーズが定義されている。ZEBを達成するための基本的考え方に「創エネだけでZEBを達成することは評価対象にならない」というルールがあるため注意を要する。

建物性能を十分省エネにすることで、そもそも建物が消費するエネルギーを小さく抑える事が重要とされており、建物自体の断熱性能を高めることをせず、エネルギーを浪費した建物を設計し、太陽光発電などを大量に設置することでゼロエネルギーにすることは認められない。

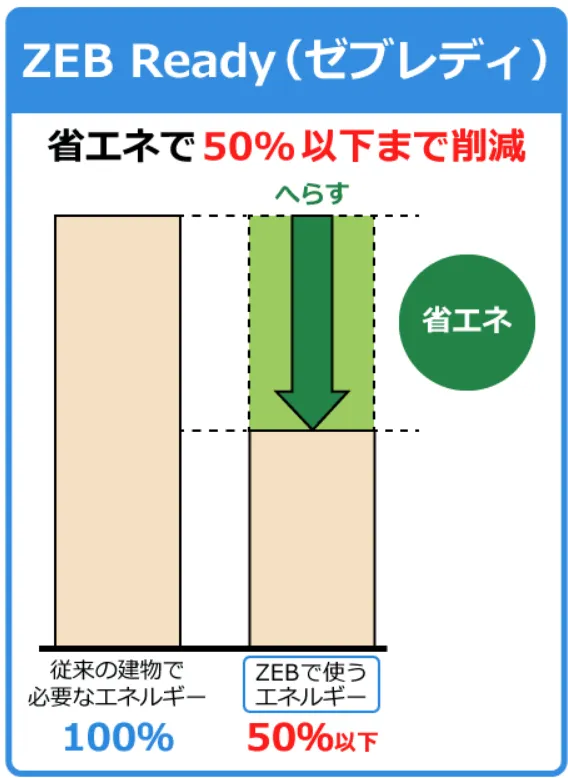

そのためZEBを達成する建築物を設計する場合、まずは建築物の一次消費エネルギーを、ベンチマークとなる基準建物のエネルギーと比較し、50%以下まで削減することが求められる。これを達成することで、ZEBを達成するための準備ができたとして「ZEB Ready」の評価が得られる。

建築物の省エネ性能を示す「BEI」

建物のエネルギーのうち、基準建物が消費すると予測されるエネルギーと、設計した建物が消費すると予測されるエネルギーの比率は「BEI : Building Energy Index」として評価される。

BEIは、基準建物の性能を1.0とし、比較して数値が小さいほど省エネルギーな建物であると判断できる。ZEBを達成するためには、創エネルギーを含まず建物性能のみでBEI=0.5以下とする必要があり、そこから創エネルギーによってBEI=0に近づけるという設計手法が採られる。

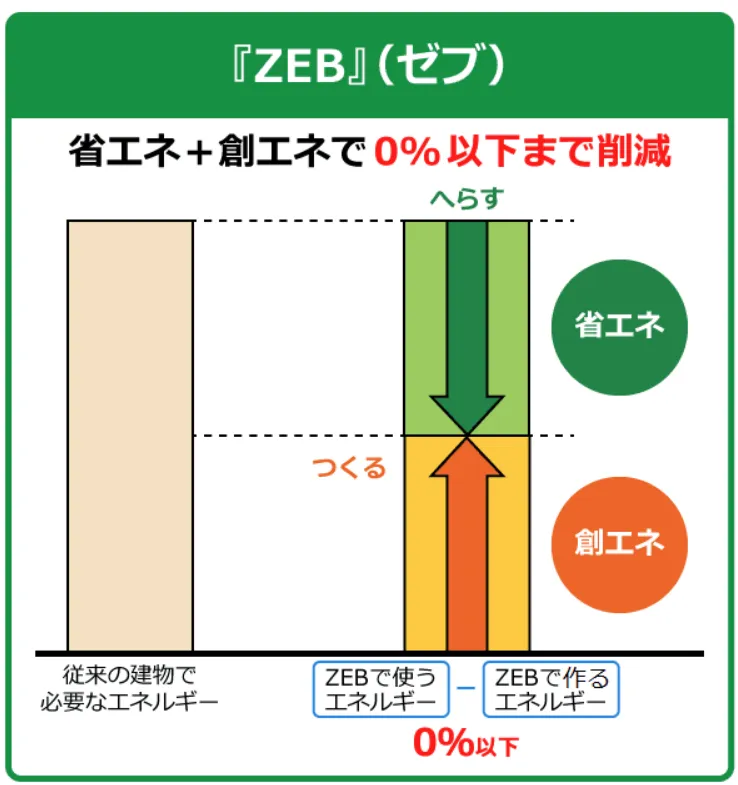

『ZEB』

ZEBはその名称の通り、一次消費エネルギーが賞味ゼロとなる最高水準の省エネルギー建築物である。一次消費エネルギーを基準建物の50%まで削減することで大幅な削減が図られていることを前提に、太陽光発電等の創エネによってエネルギーをゼロとするものである。

BEIはゼロ以下となり、建物由来のエネルギーは完全に削減されているものと評価される。前述したが、ZEBを達成した建築物であっても、建物由来ではないエネルギーとしてサーバーやOA機器などが加算されるため、消費電力や電気代がゼロと判断することはできないことに注意を要する。

なお、100%ZEB達成を示す用語として『ZEB』(カギZEB)と呼ぶことがあり、参考とされたい。

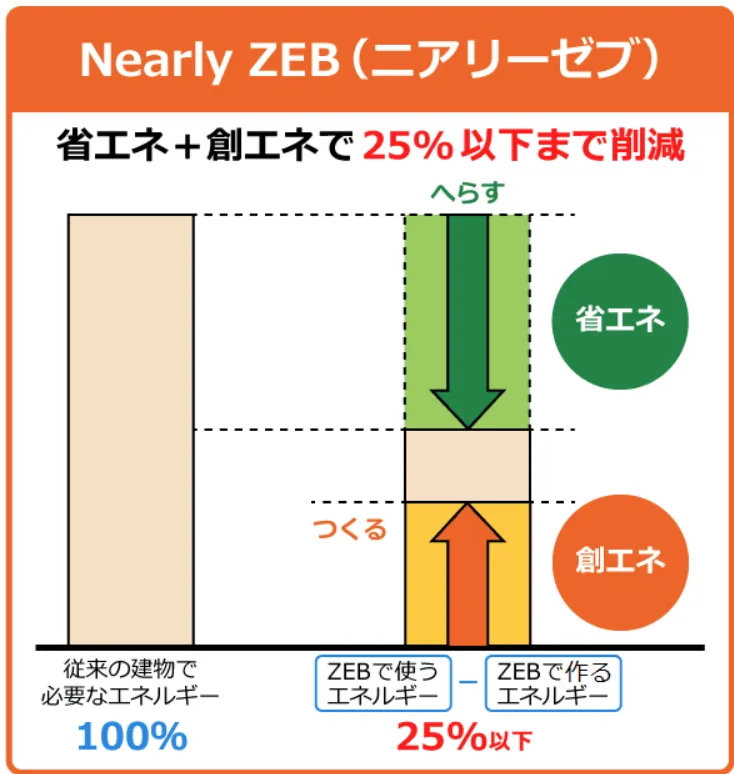

Nearly ZEB

建物の省エネルギー化を高度化し、ほぼZEBに近い状況まで一次消費エネルギーが削減できているものとして「Nearly ZEB」という評価が定められている。建物性能を50%以上まで向上させ、BEI=0.5以下としていることを前提に、創エネによりBEI=0.25以下まで削減することで達成となる。

結果として、基準建物から75%以上のエネルギーが削減されているため、限りなくZEBに近いという評価が得られることから、完全なZEBを達成できない場合であっても、Nearly ZEBの達成を認証する事業主も多い。

ZEB Ready

ZEBを検討するための基礎的な性能として、建物の断熱性能を高めることで、基準建物の一次消費エネルギーを半分にすることがZEB化のスタートラインとなる。『ZEB』やNearly ZEBなどを評価するための最低限の基準であり、まずはこの性能を満足することが必要となる。この基準では「創エネ設備」の有無は関係ないものとされる。

前述のとおり、ZEB Readyを達成していない建物はZEB・Nearly ZEBのいずれも評価対象外となるため、設計するに際してはZEB Readyを取得するだけの断熱性能の向上、高効率空調の選定、照明制御の見直し、給湯システムの見直しなどを実施し、一次消費エネルギーを低減させてZEB Readyを目指さなければならない。

ZEB Oriented

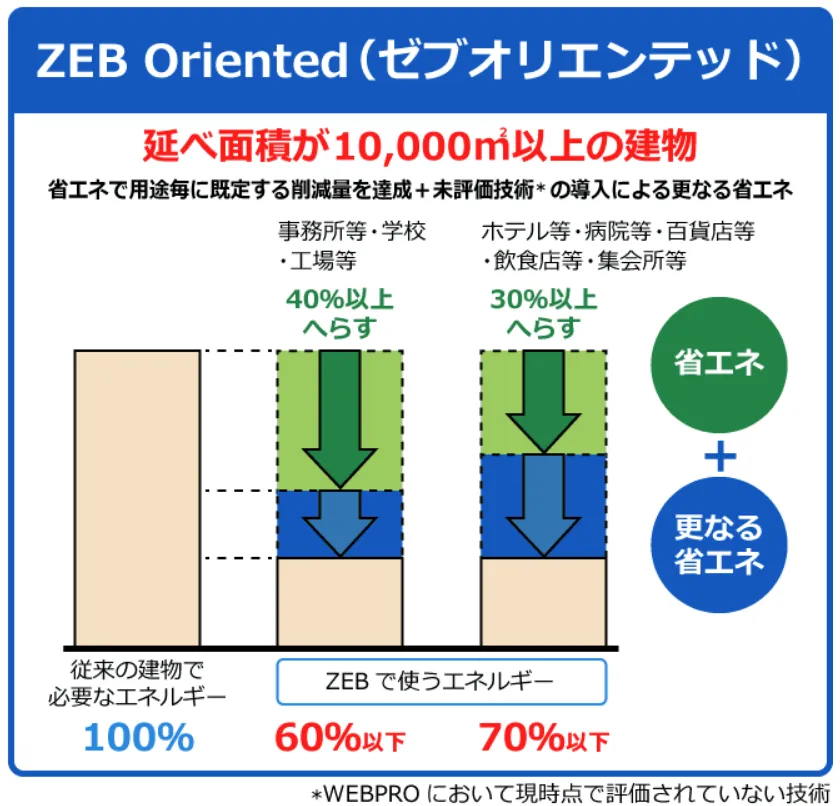

大規模建築物などにおいては、太陽光発電設備を設置できなかったり、その用途上どのような措置を講じてもZEB Readyを取得できないという事態になることもあり得る。事務所や学校、工場などは40%以上、ホテルや病院、百貨店、飲食店などは30%以上の一次消費エネルギー削減に留まったとしても、さらなる省エネルギーの未評価技術を導入することが確認できれば、ZEB Orientedという評価を得ることができる。

ただし、小規模建築物ではZEB Orientedの採用はできないよう定められている。建築物全体の延床面積が10,000㎡以上であることが求められるため、小規模な施設ではZEB Orientedの採用検討そのものが不可能である。

ZEB対応における建築の対応

ZEBの取得を目指すには、建物で消費するエネルギーを低減させる必要があるのは前述の通りである。建築的な対応としては、どれだけ空調エネルギーを低減できるかを重点的に検討することになる。基本的に、断熱性能を高めることで建物が必要とする空調負荷が低減化されるため、より省エネルギーとなる。

外壁や窓、屋根といった外気に接する部分は、夏季には屋外から熱が侵入するため冷房負荷となり、冬季は室内の熱が逃げるため暖房負荷となる。そのため断熱性能が低い建築物では、室温を維持するための空調機能力が大きくなり、省エネルギーに反するという結果となる。

開口部は熱貫流率が大きいため熱の流入、流出が大きくなる。そのため外壁に採用するALCやコンクリート面には断熱材を吹き付けるなどして熱貫流率の低減を図る。窓に単板ガラスを採用すると大きな熱の移動につながるため、複層ガラスやLow-eガラスを採用することが望ましい。

ZEB対応における設備の対応

断熱性能が向上した建築物であれば、熱負荷が小さく抑えられているため空調機の能力を小さく設計できるため省エネルギーに寄与するが、さらに空調機本体の選定として「超高効率」の製品を選定すれば、より効果的にBEIを低減することができる。BEIの低減には「高COP」の空調機を選定することが不可欠であり、メーカーによってはCOPを特に高めた「高COP」の製品を製作している。

建物のエネルギーは「冷暖房」「照明」「給湯」「昇降機」が占めており、これを低減することが求められる。そのため、高効率な空調機を選定したり、照明器具をLED化しつつセンサーや調光を駆使すれば、エネルギーの低減が図れる。

給湯にあっては「電熱を用いた電気温水器」を選定してしまうと、給湯におけるBEIが1.5を超えてしまうため、選定することはほぼ不可能であり、エコキュートや高効率なガス給湯器を選定することが不可欠となる。

なお、ZEBを達成するための設備機器の選定において、中央監視設備やHEMSの導入、蓄電池システムの導入はBEIの低減に直接影響しない。太陽光発電設備の自家消費率を高めたり、エネルギー管理を高度に行うことによる省エネ効果は十分得られるが、BEI値を直接低減させることはできない。

太陽光発電設備の自家消費率の向上

ZEBを達成するための建物には、太陽光発電設備を多く搭載することが予想される。太陽光による日射を得られる時間帯に、365日間の運用が前提の建築物であれば非常に高い自家消費率を達成できるが、業務施設やホテルといった建築物の場合、太陽光発電設備の発電量が、建物の消費電力を上回ってしまうおそれがあり、余剰電力となる。

余剰電力については、電力会社に対して売電を行う契約をしていれば太陽光発電の稼働率を100%に引き上げることが可能だが、近年の電力会社による売電価格は8円/kWh程度まで低下しており、コスト面では非常に不利となることに注意しなければならない。

自家消費率を高める方法として、蓄電池の導入が挙げられる。蓄電池は据え置き型のほか、電気自動車に搭載されている大型蓄電池への充電という方法でも問題ない。

15項目の未評価技術

ZEB Orientedを採用する場合、面積だけでなく「15項目の未評価技術」のうち、1つ以上を採用しなければならない。項目としては下記の通りである。照明のゾーニング制御などは、一般的な設計にも取り込みやすいことから、採用しやすい未評価技術のひとつであると考えられる。

- CO2濃度による外気量制御

- 自然換気システム

- 空調ポンプ制御の高度化

- 空調ファン制御の高度化

- 冷却塔ファン・インバーター制御

- 照明のゾーニング制御

- フリークーリング

- デシカント空調システム

- クール・ヒートトレンチ

- ハイブリッド給湯システム

- 地中熱利用の高度化

- コージェネレーション設備の高度化

- 自然採光システム

- 超高効率変圧器

- 熱回収ヒートポンプ