防火管理者とは

防火管理者とは、消防法により学校や病院、工場や百貨店など、多数の者が出入・勤務・居住する防火対象物で定めなければならない管理者であり、消防法に定められた国家資格のひとつである。日常の火気管理や消防設備の維持、消火訓練や避難訓練を実施する。

防火管理者になるためには、防火管理に関する講習を受講し、効果測定を実施して合格しなければならない。防火管理者の講習には、座学の他、消火設備や避難設備を実際に使用・操作し、体験することも含まれている。防火管理者の主な業務は、下記の通りである。

- 消防計画の作成

- 消防計画に基づく消火・通報・避難訓練の実施

- 消防設備、消防用水、消火活動上必要な施設の点検整備

- 火気の使用、取扱いに関する監督

- 避難又は防火上必要な構造・設備の維持管理

- 収容人員の管理

防火管理者は施設・建物の消防計画を作ることで、万が一の災害の際に初期消火を適切に行い、安全な避難誘導を行うための準備をしなければならない。定期的な避難訓練や消火訓練を実施し、建物利用者が適切な初期消火活動や避難行動を取れるように配慮する。

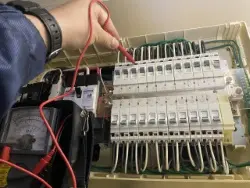

さらに防火管理者は、管理する施設に設置されている消防設備の点検を実施し、常に建物が消防設備によって守られた状態を維持しなければならない。専門性が高く、高度な技術が串された消防設備が数多く生産されており、これを管理する消防設備によっては専門性を求められる。全ての消防設備を防火管理者が設備点検できるわけではないため、消防設備士など専門技術を有する技術者に、点検を依頼することとなる。そのため、防火管理者は建物に設置されている消防用設備を理解し、避難訓練などを指揮し、建物利用者が安全に建物利用ができるよう努めなければならない。

このように、建物に設置されている消防設備を日々点検・確認し、異常があれば消防設備士や消防設備メーカーに修理や改善の依頼をし、建物を常に正常な状態に保つことも、防火管理者の業務のひとつである。

防火管理者に選任すべき担当者の立場

防火管理者は、施設内の防災についてを総括管理するものであり、新入社員や若手社員など、権限の小さな担当者を就任させることは望ましくない。建物の所有者やそれに準じる者、会社であれば上位役職の者などが就くことが望まれる。例えば、防火シャッターの降下部分に家具や什器を置いているような場合、すぐにその状態を改善しなければ万が一の災害時、防火区画が適切に構成されず、人災につながる恐れがある。防火管理者は、防火設備に障害物を置いた者に注意を与え、移動させるよう指示をしなければならない。

避難階段に荷物などが置くことで、避難の障害となっているような場合も同様である。作業を効率よく行いたいがために、安全性を損なうような業務をしている者がいたら、これを是正させなければならない。このような場合に、権限が与えられていない者を任命しても、十分に責務を果たせない可能性がある。

危険状態を放置し、火災や災害などが実際に発生して人的被害が出た場合、防火管理者は実刑を含めた処罰を受けるおそれがある。事実、防火管理者が事故の責任を負い、罰金や懲役の実刑を受けた事例も数多くある。防火管理者は建築物が防火上の違反状態となっている場合は即時これを是正させ、危険な状態を回避しなければならない。強い権限を持つ者が担当しなければ、安全を維持できない可能性がある。

防火管理者を定めるべき建築物の基準

防火管理者を定めるべき建築物は、その用途と、出入りする人がどのような性質なのかによって決められている。特定の人のみが出入りするオフィスビルや集合住宅は、建物内にいる人が建物の構成や避難経路を熟知しているため、万が一の災害時でも適切な避難・消火活動が可能と考えられる。

しかし、不特定多数が出入りする飲食店やホテル、病院では、利用者が建物形状や消火設備の位置を把握していないため、災害時に被害が拡大するおそれがある。特定の人が出入りする建物と、不特定多数が出入りする建物を区分して、それぞれ防火管理者を配置すべき基準が定められている。

防火管理者を配置すべき建物用途と種類

飲食店、旅館、ホテル、物品販売店舗、病院など、不特定の人が出入りする建物で収容人員が30人以上、かつ延べ面積が300㎡以上の防火対象物の場合は「甲種防火管理者」を選任しなければならない。300㎡未満であれば「乙種防火管理者」を選任する。

工場、事務所、共同住宅など、特定の人が出入りする建物で収容員が50人以上、かつ延べ面積が500㎡以上の防火対象物の場合は、甲種防火管理者を選任しなければならない。500㎡未満であれば、乙種防火管理者の選任が必要である。

建物規模や用途に防火管理者の配置基準が定められている。管理する建物に応じて「甲種防火管理者」と「乙種防火管理者」があるので、区分に注意しなければならない。防火管資料として任命される立場からすれば、甲種防火管理者の講習を受けていれば、区分に関係なく防火管理者として業務が可能である。

防火管理者講習の内容

防火管理者講習では、防火管理の意義や制度概要、過去の火災事例の紹介、火災の基礎知識と火災時心理と行動特性について座学講習を受ける。講習終了後の効果測定は、講習内容に沿った内容での試験が行われる。

座学講習の後、避難器具や消火設備を実際に使用する実地訓練がある。防火管理者講習では、緩降機による避難、屋内消火栓の放水といった実習が行われる。

屋内消火栓を力が弱い高齢者が操作する場合、高い水圧によってホースを手放してしまうことがある。手を離したホースは水圧によって暴れ、ホースに接触すれば怪我につながる。消火活動をするにも一定の技術や体力が必要になるため、避難訓練や講習などで操作方法を覚えておくことが重要である。

消防計画とは

消防計画とは、管理する建物の規模や建物の使用状況などを判断し、火災予防に関する施設使用者の取り組みや、災害発生時の対処方法を計画書としてまとめたものである。消防計画は防火管理者が作成し、所轄の消防署長に届出を行う。

消防計画では「自衛消防組織の構成や人員配置」「設置している消防設備の点検や整備」「消防訓練や防火教育」「災害発生時の各々の役割」といった内容をまとめる。災害時に混乱を引き起こさずに、安全かつ適切な初期消火、避難活動を行うために重要な資料となる。

消防計画書の表紙は、所轄消防のホームページなどからダウンロードできる。従業員の数や設置されている消防設備の種類、点検や避難訓練の回数と頻度、自衛消防隊の構成などを記載して提出する。防火管理規定や、危険物・消防設備が設置されている位置を示す図面などを添付し、一式を取りまとめて提出する。